Alla galleria Panetteria Atomica di Roma

Foto per uscire

La mostra “Everydayshoes”, a cura di Guido Gazzilli e Ludovica Rosi, racconta il punto di vista dei detenuti sul mondo (più fuori che dentro il carcere). Una galleria di immagini e parole per mettere in relazione universi solo apparentemente distinti

Dove non ci sono viali su cui andare, ma solo corridoi, dove l’orizzonte è ridotto ad un pezzo di cielo oltre le sbarre e dove il camminare si riduce a pochi metri, su e giù, le scarpe assumono un valore simbolico. «Chi è privato della libertà e si trova in questi luoghi ha le scarpe sempre candide e pulite di chi fa pochi passi, di chi non può sporcarle con la pioggia, il fango e la polvere, di chi non cammina più fuori ed è sempre costretto a fare su e giù in un corridoio…».

Altre volte, le scarpe hanno un significato scaramantico, perché c’è un detto che afferma che se lasci le scarpe in carcere ci ritorni, «allora me le riportavo tutte via… perché la prima volta a Viterbo, quando me ne stavo andando via, ci stava un amichetto mio che mi fa – O Andrè lasciami le scarpe che ci corro – gli ho lasciato le scarpe e ce so rientrato. Comunque c’ho le Adidas, con quelle c’avrò fatto 3-4 giri d’aria e i colloqui. Mo te le mando da Iole. Quelle so vere eh!».

Ora quelle Adidas sono fuori dal carcere (un motivo in più di speranza per Andrea di non tornare più in prigione dopo che ne sarà uscito). Ora quelle sneaker sono collocate su un piedistallo al centro della sala della galleria Panetteria Atomica, dove è allestita la mostra Everydayshoes che, per raccontare la particolare dimensione esistenziale dei detenuti, ha avuto bisogno della sinestesia di più linguaggi: la parola scritta, il video e la fotografia; ed è a quest’ultima che è spettato il ruolo di scaturigine, è lei, con la sua funzione evocatrice, che ha generato la parola dei detenuti, è lei che pur avendo assolto la sua funzione di documento, fissando i volti di coloro a cui ha dato la parola, ha avuto bisogno del suono e del movimento che col video sono stati restituiti. Così le varie lingue, gli idiomi, i dialetti, hanno trovato modo di esistere, come pure si sono potute sottolineate le incertezze espressive, le pause. Si è mostrato il pianto.

Everydayshoes è un progetto a lungo termine che è nato nel 2015 all’interno di alcune carceri italiane, ad opera di Guido Gazzilli e di Ludovica Rosi. È un progetto in itinere che tende a coprire il numero più elevato possibile di istituti penitenziari. Non è un reportage di denuncia della situazione carceraria, sul sovraffollamento, sulle malsane condizioni igieniche, destinato ad una rivista o ad un giornale, dove lo strumento fotografico può svolgere egregiamente la sua funzione documentaristica. Questa è una ricerca su come far emergere aspetti di un profondo e nascosto sentire dell’animo del detenuto. Si è creato pertanto un laboratorio di analisi all’interno delle carceri di Civitavecchia e di Rebibbia, dove quelle donne e quegli uomini, «attraverso la fotografia ed il suo linguaggio, si sono esposti ad un percorso terapeutico fatto di immagini e parole, evocando sensazioni, ricordi e speranze, attivando un processo di (ri)scoperta della propria coscienza spesso sommersa».

Gli autori, partendo dalla fotografia si sono posti immediatamente il problema di come far emergere aspetti legati alla dimensione esistenziale del recluso, al rapporto spaziale col dentro, ovvero il carcere e col fuori, ovvero la casa, la famiglia, gli affetti esistenti o sperati, e al rapporto temporale col proprio passato, i propri errori, con il presente sospeso, un non-tempo, e con il futuro ipotetico.

«Dietro le porte blindate, il filo spinato, e le alte distese di cemento, c’è una realtà violenta, dura, di sofferenza. È un mondo a cui il sistema ha fatto perdere ogni tipo di contatto con il fuori, perimetrato dal solido confine che è stato tracciato e che divide nettamente due realtà che negano un punto d’incontro. È una realtà che predilige le impossibilità alle possibilità, il cemento al vetro, il buio alla luce, la distanza al contatto, l’esclusione all’inclusione».

La fotografia, oltre alla verosimiglianza o forse grazie ad essa, ha un forte potere evocativo. Ognuno di noi di fronte ad una fotografia vede quel che rappresenta, ma al tempo stesso quel tramonto che sta osservando può diventare l’immagine del primo bacio dato o forse di quello mancato e la foto di un qualsiasi banco di scuola può riportarci alla mente la maestra che ci ha accolto o ci ha emarginato.

Circa una ventina di fotografi, tra cui Angelo Turetta, Michael Ackerman e lo stesso Gazzilli, hanno messo a disposizione le loro immagini, le più disparate per soggetto e stile, come sorgente evocativa per i detenuti. A questi ultimi era stato chiesto di sceglierne una decina e di scrivere le riflessioni che quelle fotografie gli suscitavano e comporre di fatto una storia.

«Salve a tutti io mi chiamo Alberto. Io non ho mai guardato le fotografie degli altri e questo progetto all’inizio mi faceva un po’ paura. Mi ha spinto ad andare avanti il fatto che non ci è stata imposta nessuna regola, potevamo dire tutto quello che volevamo. Per noi in carcere questo è importante perché tutti pensano di poterci leggere nel pensiero, noi teniamo tutto o dentro».

«Sono Antonio. La prima foto è quella dove si vedono le nuvole l’ho scelta perché rappresenta la mia vita, sempre confusa, le mie fragilità; l’incapacità di prendere una decisione. La seconda foto è quella di un albero. Che rappresenta me stesso. Perché tutte le mie insicurezze e fragilità le ho sempre colmate con alcol e droga… Poi ho scelto la foto con i due cani che dormono. L’ho scelta perché sono come me di giorno: buoni e sinceri, ma la sera, con l’alcol e la droga si sveglia in me tutto ciò che durante il giorno avevo sopportato, e iniziavano i danni… Poi c’è la foto della strada, della quale non si vede la fine, con un cielo sereno, l’ho scelta perché vorrei uscire da quelle nuvole e iniziare una nuova vita, serena».

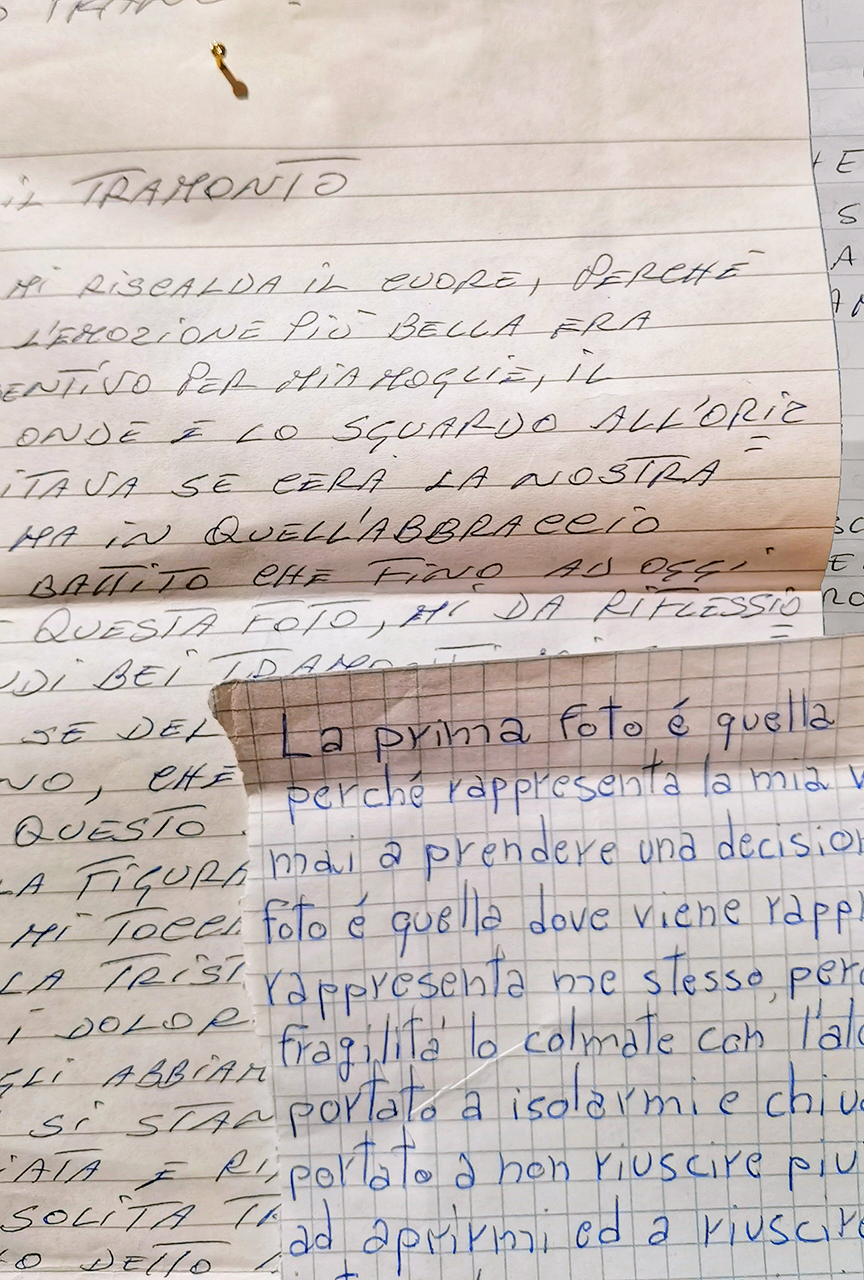

L’allestimento della mostra prevede, oltre all’esposizione del paio di scarpe su piedistallo, le everydayshoes, al centro della sala, una parete completamente ricoperta da gigantografie dei ritratti che Guido Gazzilli ha fatto ai detenuti e l’esposizione dei fogli di quaderno scritti a mano con le loro riflessioni, le correzioni, le cancellature, i ricordi e le speranze, su un’altra parete.

Le parole scritte su foglietti di scuola, lette ad alta voce davanti alla videocamera, il fidarsi, il mettersi a nudo, come strumenti della sociologia partecipata, hanno generato un legame, aldilà delle sbarre ed aldilà del tempo, tra i detenuti e ricercatori. Un legame che sarà ulteriore strumento per il prosieguo della ricerca, col coinvolgimento di chi recluso non lo sarà più.

Nelle salette del piano interrato, dove il senso claustrofobico del carcere è pienamente evocato, sono proiettati i due video, Everydayshoes, della durata di 22 minuti e Lina Ti Amo, di 10 minuti (nella foto accanto al titolo), nei quali prendono movimento e suono sia i ritratti esposti, che le parole scritte, fra le quali si distinguono quelle di Rachel, dove la speranza nel tempo futuro è spazzata via da una constatazione che è atto d’accusa nei confronti di una, del tutto contemporanea, perversione dei valori. «I choose this photo, because is similar to the way I was born and grow up in poverty. Poverty is a disease».

Le fotografie sono di Roberto Cavallini