Viaggio a Berna/2

La danza dei muoni

Il genio, il mito, l'azzardo scientifico, il gioco a dadi con dio: le tracce di Einstein a Berna sono numerosissime. Ma riguardano più la vita dell'uomo che le teorie del genio. Se non fosse per i muoni...

Vorticosa danza dei muoni. Proiettili invisibili, lanciati ad una velocità prossima a quella della luce. Un fulmineo lampo rosso ne segnala la traiettoria. Cascami dello spazio; protoni che nel loro girovagare interstellare si sono disintegrati in particelle infinitesime. Bersagliano ogni angolo della terra. A miliardi si dissolvono prima di raggiungerla. In Svizzera, dalle vette alpine dello Jungfrau schizzano verso Berna (e altrove, s’intende, non si fanno problemi di destinazione).

Un paradosso: la loro durata di vita, su quella distanza, sarebbe circoscritta a 0,0000022 secondi, un nulla in termini umani; in teoria, altro che Berna, dopo seicento metri dovrebbero polverizzarsi. Ma ecco il trucco: a quella velocità, il loro tempo non ha nulla a che vedere con quello scandito disciplinatamente dai rintocchi dello Zytglogge. Così, comodamente percorrono i tremila metri che li separano dall’imponente cattedrale che svetta sul centro cittadino, o dalla torre campanaria. Intercettati dalla griglia che rivela e colora il loro passaggio.

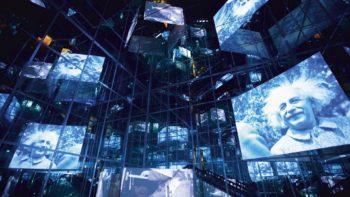

Il Museo Storico di Berna è un severo edificio fine Ottocento affacciato sull’ariosa Helvetiaplatz; sotto scorre l’Aare, sulle cui rive, meteorologia permettendo, frotte di bernesi si cimentano in jogging ed esercizi fisici. Tra reperti che ripercorrono le tappe della città dalla preistoria, dal 2005 ha trovato ampio spazio l’Einstein museum. Qui, appena superato l’ingresso, è esposta la griglia che spia la corsa cieca dei muoni. Una delle conferme basilari della teoria della relatività. La simultaneità è illusoria. I dati sensibili che la mente umana elabora sono condizionati dalla velocità della luce e dal sistema di riferimento dell’osservatore.

A Berna, Einstein aveva posto le fondamenta di un percorso teorico che avrebbe portato a cancellare la nozione di uno spazio e un tempo assoluti, capisaldi della meccanica classica, e a ridimensionare drasticamente la geometria euclidea. Con la formulazione del concetto rivoluzionario di spaziotempo.

La forza di gravità newtoniana era una semplice tautologia. La materia che compone l’universo si curva intorno alla massa di una stella e costituisce il campo gravitazionale: la terra, e così gli altri pianeti, non procede con moto rettilineo, ma gira perché attraversa una materia incurvata dalla massa del sole. A questo diktat si piega anche la luce, che quando incrocia uno di questi campi devia. L’eclissi solare del 1919 fornì la prima, fondamentale verifica sperimentale.

Dall’Helvetiaplatz la scena si sposta tra le mura del Mütter Museum, a Philadelphia, in Pennsylvania. Ospita resti anatomici, strumenti del passato, vari esempi di malformazioni e anomalie che alimentano la scienza della teratologia. Qui, con involontario senso dell’humor, approda il mito popolare della genialità, rappreso in quarantasei vetrini, che offrono alla vista porzioni del cervello di Einstein (nella foto) non più grandi di un francobollo. Il problema è nel manico, vale a dire nel mito stesso. Plasmato e divulgato con soave leggerezza, veicolo di un modello che, più che a un personaggio faustiano, somiglia al disneyano Archimede Pitagorico, lo scienziato che d’incanto, lampadina che si accende nel buio, trova la soluzione ai problemi più ardui. Il tratto caratterizzante è l’assoluta singolarità: lui solo può.

Dall’Helvetiaplatz la scena si sposta tra le mura del Mütter Museum, a Philadelphia, in Pennsylvania. Ospita resti anatomici, strumenti del passato, vari esempi di malformazioni e anomalie che alimentano la scienza della teratologia. Qui, con involontario senso dell’humor, approda il mito popolare della genialità, rappreso in quarantasei vetrini, che offrono alla vista porzioni del cervello di Einstein (nella foto) non più grandi di un francobollo. Il problema è nel manico, vale a dire nel mito stesso. Plasmato e divulgato con soave leggerezza, veicolo di un modello che, più che a un personaggio faustiano, somiglia al disneyano Archimede Pitagorico, lo scienziato che d’incanto, lampadina che si accende nel buio, trova la soluzione ai problemi più ardui. Il tratto caratterizzante è l’assoluta singolarità: lui solo può.

Si cambia ancora scenario; fittizio stavolta. Nel lussureggiante giardino delle delizie che lo scrittore francese Raymond Roussel ha descritto nel suo stravagante Locus Solus, un cervello è immerso in una vasca dentro un liquido fisiologico, collegato ad una mascella e ad alcuni organi che propagano il suono; un bizzarro aggregato da cui esce stentorea una voce. Quella di Georges Jacques Danton, oratore eccezionale, uno dei protagonisti della Rivoluzione Francese che finirà sulla ghigliottina. I visitatori sciamano, ascoltano per un po’, quindi vanno oltre. Calzante allegoria di un pensiero isolato, che si genera e vive per se stesso.

Si torna allora in Helvetiaplatz. Il museo Einstein assembla materiali, suddivisi in sezioni, che permettono di soffermarsi sulle tante sfaccettature della vita dell’uomo Albert Einstein. Non sempre irreprensibile con mogli e figli; autore, nel 1939, di una lettera al presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt in cui si sofferma sulle micidiali potenzialità dell’uranio, quasi un suggerimento ad avvalersene per costruire una bomba. Nel luglio 1946, infatti, la copertina del settimanale Time lo ritrae accanto al fungo atomico.

Ma Einstein si proclamava cittadino del mondo, aveva rinunciato appena sedicenne alla cittadinanza tedesca per quella svizzera, era un pacifista convinto, propugnava l’eguaglianza sociale e l’equità economica. Durante la caccia alle streghe negli Stati Uniti dei primi anni Cinquanta, venne tenuto d’occhio perché ritenuto comunista. J. Edgar Hoover, direttore del Fbi, lo avrebbe volentieri cacciato dagli Usa. Nel 1955, pochi giorni prima della morte, avrebbe firmato l’appello di Bertrand Russel per fermare la corsa agli armamenti.

Salde e tenaci le sue radici ebraiche. Che lo portarono ad abbandonare la Germania all’avvento del nazismo. Ma anche nella pacifica e neutrale Svizzera aveva dovuto ingoiare qualche boccone amaro. Sulla centralissima Kornhausplatz, a un centinaio di metri dalla sua abitazione, spicca una grottesca fontana colorata su cui troneggia un orco che divora alcuni bambini. Sembra si riferisca alla diceria medioevale di stampo razzista che in alcuni riti gli ebrei sacrificassero bambini.

Quanto al lavorìo intellettuale, non germinava dal nulla. Einstein vantava un solido retroterra filosofico. Aveva letto Immanuel Kant. Ma soprattutto aveva letto, meditato, assimilato Ernst Mach, un filosofo che nei manuali del liceo fa quasi da comparsa, ma è un pensatore molto interessante. La relatività generale deve non poco al matematico italiano Tullio Levi Civita – colpito poi dalle leggi razziali fasciste – che lo affiancò lungo la strada impervia del calcolo differenziato assoluto, chiave matematica della teoria. Mach riprendeva l’inglese David Hume e professava la messa al bando, nella costruzione di teorie scientifiche, di ogni forma di metafisica. Per basarsi esclusivamente sui dati osservabili, sui fenomeni. Lungo questi binari si mosse l’Einstein della teoria ristretta, che riconobbe il debito nei confronti del fisico austriaco. Ma poi le strade si divisero. E Mach avrebbe accusato Einstein di dogmatismo.

Quanto al lavorìo intellettuale, non germinava dal nulla. Einstein vantava un solido retroterra filosofico. Aveva letto Immanuel Kant. Ma soprattutto aveva letto, meditato, assimilato Ernst Mach, un filosofo che nei manuali del liceo fa quasi da comparsa, ma è un pensatore molto interessante. La relatività generale deve non poco al matematico italiano Tullio Levi Civita – colpito poi dalle leggi razziali fasciste – che lo affiancò lungo la strada impervia del calcolo differenziato assoluto, chiave matematica della teoria. Mach riprendeva l’inglese David Hume e professava la messa al bando, nella costruzione di teorie scientifiche, di ogni forma di metafisica. Per basarsi esclusivamente sui dati osservabili, sui fenomeni. Lungo questi binari si mosse l’Einstein della teoria ristretta, che riconobbe il debito nei confronti del fisico austriaco. Ma poi le strade si divisero. E Mach avrebbe accusato Einstein di dogmatismo.

In effetti, al di là del nome della teoria, che fa ringalluzzire i filosofi da bar con lo slogan “tutto è relativo”, Einstein, convinto che comunque esista una realtà esterna ai sensi dell’uomo, inseguiva un punto fermo, un dato assoluto da immagazzinare in un’equazione, qualcosa di molto simile all’epistème dei pensatori greci. E questo lo mise in conflitto quasi con se stesso.

Nelle sue ricerche aveva avuto conferma dell’ipotesi estemporanea di Max Planck: la luce è formata da pacchetti di energia; ma, aveva concluso, ha natura duplice, perché è anche ondulatoria. Quei pacchetti, i quanti, sono la pietra angolare della meccanica quantistica, che sempre avrebbe turbato i suoi sogni, specialmente da quando Werner Heisenberg introdusse nell’universo delle particelle il principio di indeterminazione, come dire il fattore probabilità. E lo avrebbe condotto a interminabili dispute con il collega Niels Bohr.

Partiva dall’assunto, diventato quasi proverbiale, che “dio non gioca ai dadi”. Va da sé che il dio di Einstein, non credente, è una pura figura retorica. E si accaniva a ideare esperimenti che avrebbero messo al tappeto le relazioni di indeterminazione, con quegli elettroni che vanno e vengono, ci sono e non ci sono. Ogni volta invano. Ma il suo determinismo non cedette: dio, l’equazione destinata a rappresentarlo, non poteva giocare ai dadi.

Il Mito, in tutto questo? Un racconto d’appendice per palati di poche pretese, in cui l’uomo, rana di Esopo che si gonfia, si atteggia a demiurgo, dio creatore. Nulla più che una favola. Il genio, nella realtà, è un’impresa collettiva, la sintesi di sforzi innumerevoli, un iceberg su cui spicca una cima, un nome.

Vorticosa e incessante la danza dei muoni. Nel parco che circonda il Museo storico di Berna, su una panchina siede la copia conforme del monumento bronzeo del Rosengarten. Einstein sembra accogliere i visitatori e invitarli a chiarirsi un po’ le idee su lui e sul suo pensiero. A poche centinaia di metri, muoni volteggiano beffardi, prima di sparire, attorno alla cattedrale, e un centinaio di metri più in là allo Zytglogge, che scandisce con secchi rintocchi di elvetica precisione lo scorrere di un tempo che è solo umano. Benny Patrick Baumgartner, atletico quarantenne dell’Emmental, accorda scrupoloso l’orologio su quelle note: finito il lavoro, qualche chilometro di corsa lungo il fiume, la cena in famiglia alle sette in punto; il tempo di una vita ordinaria. L’Aare fluisce imperturbabile, accoglie le spoglie mortali dei muoni ancora superstiti, messaggeri siderali di un tempo al di là del tempo.

2. Fine. Clicca qui per leggere la prima parte del reportage.