Tra passato e presente

Francesco alla guerra

Che cosa possiamo concretamente fare, contro la guerra? Seguire l'esempio di San Francesco sarebbe proprio impossibile? Il racconto di un episodio poco noto, ma molto significativo, della sua vita può esserci di grande aiuto...

Il seme etimologico della parola GUERRA, nelle lingue latine così come in inglese e in alcune lingue slave è nell’antico germanico WARRA che significa CAOS. La guerra è caos. Da sempre, da quando hanno cominciato a disegnare e poi a scrivere la loro Storia, gli uomini raccontano la guerra, la spinta fatale a versare il sangue dei propri simili, “simili” ma “diversi”, fratelli (Caino e Abele) ma “diversi”. L’homo sapiens è, in effetti, il più temibile dei predatori perché ha saputo mettere la tecnica al servizio della forza e della ferocia. Tribù, clan, gruppi etnici, gruppi religiosi, imperi economici, paesi e nazioni si gettano nella conquista di terre, beni, esseri umani. Macchine di violenza e sopraffazione provocano devastazioni, disordine, confusione, dolore e morte. Il caos, appunto. L’orribile caos scatenato da uomini, nel senso di maschi, e dove le prime vittime sono le donne e gli inermi, ma anche i giovani maschi, armati e gettati al macello, sovente contro la loro volontà. Accade, non di rado, che il caos sia provocato all’interno di uno stesso territorio; si producono allora gli orrori peggiori -se una scala qualitativa è ammissibile nella categoria dell’orrore- i massacri fratricidi.

C’è sempre una ragione, una scusa, una favola che “giustifica” la guerra. Tutte le guerre sono “sante” agli occhi degli assassini che le vogliono, a cominciare dalle guerre del “mito” cantate dai poeti, passando attraverso quelle condotte dai “leggendari”, Alessandro Magno, Giulio Cesare, Gengis Khan, Innocenzo III°, Napoleone, tanto per citarne alcuni, per arrivare a Hitler e infine ai nostri piccoli contemporanei Bush, Assad, Putin e ai loro numerosissimi epigoni, oggi più che mai attivi nei cinque continenti. Una frase attribuita a Gengis Khan vale per tutti: “Io sono la punizione di Dio. Se non aveste commesso peccati degni di nota, Dio non mi avrebbe mandato a castigarvi.” Il castigo è la morte, la sofferenza, la sottomissione, le violenze, lo stupro, la rapina, la conquista, lo sterminio, il fuoco, le devastazioni, la carestia.

È facile (quando c’è libertà di parola) “parlare” contro le guerre, contro i criminali che le scatenano, contro i mercanti di morte che con le guerre si arricchiscono e contro le insopportabili atrocità che vediamo abbattersi sugli incolpevoli. Esercizio importante, quello di far udire la propria voce, doveroso, ma anche tristemente vano. Chi usa le armi fa troppo rumore e sovrasta le voci di noi ordinary people, anche se urliamo. Bisognerebbe poter “agire” contro le guerre, da disarmati. Ma i disarmati non fanno paura.

Seguendo queste ovvie e amarissime riflessioni, voglio riproporre un episodio storico emblematico.

Prima del racconto è necessaria una premessa sul protagonista, “una delle figure più deformate della Storia”.

Si tratta di una personalità cardine del cattolicesimo, Francesco di Assisi. Osservando e riflettendo la realtà di quest’uomo, dietro le deformazioni operate per rimodellarlo, ne sono stato fascinato pur essendo, io, ateo. E concordo con una delle più serie studiose di Francesco di Assisi, Chiara Frugoni, quando dice, anche lei da atea, che “La pratica francescana o le parole del Vangelo non hanno bisogno dell’aldilà. Valgono per noi, per il nostro mondo.”

Su Francesco di Assisi si è abbattuta nel tempo una pioggia interminabile di biografie, libri, giornali, romanzi, fumetti, musical, film e telefilm. Questa narrazione ufficiale e popolare, infarcita spesso di stereotipi fastidiosi, risibili e falsi, ha non poco contribuito a farne un “santo da pasticceria” come ha detto di recente papa Bergoglio. Invece di crocefiggerlo, lo hanno ricoperto di miele.

Eppure, malgrado la radicale cosmesi, ci sono voluti otto secoli perché un papa osasse scegliere quel nome. A dispetto di tutte le agiografiche manipolazioni operate sulla sua memoria, confrontarsi con la figura di Francesco di Assisi sembrava, ai papi, troppo rischioso. Il giovane umbro continuava a fare paura. Era una figura esaltata ma troppo scomoda per la Chiesa.

Lui, mi piace ricordarlo, si chiamava Giovanni. “Francesco” era il nomignolo datogli dal padre (ricchissimo mercante che girava per l’Europa) e che voleva dire, semplicemente, “il francese”; “franceschi” erano appunto i “francesi”, derivando dal latino “franciscus” (francese). Il padre, Pietro di Bernardone dei Moriconi, si riferiva probabilmente alla relazione molto stretta che suo figlio aveva con la madre, la moglie Pica de Bourlemont con la quale il ragazzo parlava nella lingua di lei, la langue d’œil. Il padre guardava il loro legame con ironica tenerezza e forse, chissà, anche con una certa gelosia; per questa intimità di lingua con la madre, infatti, lo sfotteva. Fu così che, in Assisi, dal soprannome “il francese”, nacque il nome Francesco.

L’opera di manipolazione dell’immagine della sua persona e della sua vita comincia molto presto. La sua visione del mondo, della religione e della vita, già da prima che Francesco morisse, comincia a essere privata di alcuni dei suoi aspetti fondanti e profondi. Lui ne era consapevole perché sul letto di morte, a 44 anni, lancia, in latino, un grido impotente: “Chi sono quelli che mi hanno strappato dalle mani la mia religione?”

Un giovane letterato abruzzese, Tommaso da Celano, appena rientrato dalla Germania dove aveva vissuto, francescano tra i francescani della Renania, aveva assistito alla sua lunga agonia. È lui l’incaricato a scrivere una prima biografia (in latino), immediatamente dopo la scomparsa. In questa narrazione c’è molta della verità di Francesco nella sua giovinezza, gaudente e viziato, ribelle ma anche abile mercante e guerriero, amante della bella vita, dei festini e delle donne. Dettava la moda, la più eccentrica e provocatoria, e sognava di diventare cavaliere e sposare una nobile. C’è, nella stesura di Tommaso da Celano, la cronaca di come Francesco era andato in guerra, era stato ferito e aveva passato un anno in una lurida prigione. E c’è il racconto della sua scelta tormentata, della lotta interiore durata, con tentennamenti, per almeno cinque anni prima di affrontare definitivamente la nuova vita. Una scelta semplice e drastica: mettere in pratica il Vangelo in maniera radicale, testimoniandolo non con le parole ma con l’azione e il comportamento, e rinunciando, in quanto uomo religioso, a ogni forma di possesso e potere. “Questo fece, e questo chiese ai compagni che lo seguivano. Così, per esempio, Francesco volle che i frati lavorassero con le proprie mani, che abitassero con quei lebbrosi considerati reietti della società, che il rapporto con le donne fosse vissuto in estrema libertà (…) Francesco e i compagni non dovevano aiutare i poveri bensì dovevano diventare essi stessi poveri.” (C. Frugoni).

Passano circa quindici anni dalla prima stesura della biografia e l’Ordine francescano ha sempre più successo ma sempre più si allontana dallo spirto originario. In effetti, Francesco non si era mai proposto di fondare un Ordine, termine che non esiste nel suo vocabolario. Si chiamano frati (fratelli) “minori” proprio perché non dovevano esistere i “maggiori”, i “priori”. Tutti uguali. Dunque, questa biografia che ricorda l’autenticità della persona e dei messaggi di Francesco comincia a creare imbarazzo. Viene allora chiesto a Tommaso da Celano di riscrivere la sua narrazione, purgandola e adattandola. Tommaso ubbidisce e compare così la biografia numero due. Tommaso era stato molto specifico nel dipingere come Francesco “promoveva mali e stoltezze…” di quanto fosse “oggetto di meraviglia per tutti, cercando di eccellere sugli altri ovunque e con smisurata ambizione…” Forse Tommaso insisteva sui fatal flaws di Francesco per dare più valore alla trasformazione del suo mito.Passano altri dieci anni circa e il remissivo intellettuale abruzzese viene indotto a riscrivere ancora una volta la sua narrazione: in questa versione aumenta a dismisura il numero dei miracoli. La biografia numero tre arriva più o meno contemporaneamente a quella scritta da un altro francescano, il musicista tedesco Julian von Speyer che vive a Parigi.

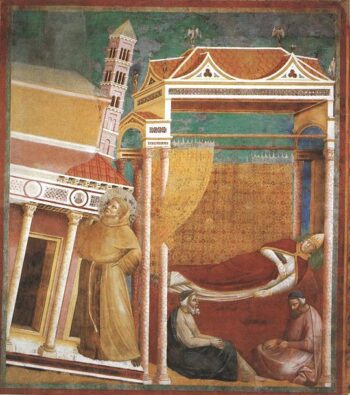

Francesco sta però diventando, per l’Ordine e per la Chiesa, una coscienza sempre più scomoda. Passano altri quindici anni e compare sulla scena un personaggio di notevole statura: Bonaventura da Bagnoregio. Professore alla Sorbona dove era stato studente, Bonaventura è ora Ministro generale dell’Ordine francescano che è ormai diventato potente e influente. In questo ruolo, Bonaventura scrive la Legenda Maior, una grandiosa costruzione agiografica. Bonaventura, all’epoca della morte di Francesco, era ancora un bambinetto che giocava per le vie e i giardini di Civita di Bagnoregio. Ora, fatto un brillante percorso di studi e di vita, costruisce il “suo” santo, circondandolo da una sublime “aureola” celeste nella quale evapora la drammatica forza “umana” della personalità di Francesco e della sua dirompente visione. La Legenda Maior è approvata nel Capitolo di Pisa. In quello seguente, a Parigi, viene decretato che tutte le precedenti biografie siano distrutte. Fortunosamente, frammenti di quelle di Tommaso da Celano si salvano dai falò e arrivano a noi (uno assai recentemente, nel 2014, “sciupato, piegato, sgualcito, macchiato, non bello a vedersi…” acquistato dalla Bibliothèque nationale de France). L’operadi Bonaventuradiventa comunque la “vera storia di San Francesco”, quella che tutti conoscono e alla quale tutti si ispirano, a cominciare da Giotto.

Sette anni dopo, Bonaventura viene ordinato cardinale-vescovo, evento che avrebbe fatto rivoltare Francesco nella tomba.

Tra i grandi “suscitatori” di guerre e massacri ho citato Papa Innocenzo III°, nome non popolare ma non per questo figura minore nella storia moderna, che ha un ruolo cruciale in questo racconto. Innocenzo III° (Lotario, dei conti di Segni, eletto papa a 38 anni) è uomo coltissimo e austero; un teologo convinto che il potere spirituale sia superiore a quello temporale e debba condizionarlo, come l’anima è superiore al corpo, il sole più importante della luna. Per Innocenzo, il pontefice romano deve essere l’uomo più potente sulla terra, il Re al quale tutti i sovrani devono obbedire e offrire le proprie armi.

Paradossalmente, è proprio lui il papa al quale Francesco chiede l’approvazione della sua Regola. Ecco come, più o meno, si sono svolti i fatti. Dopo avere atteso per tre mesi un’udienza dormendo per strada, Francesco è finalmente di fronte al papa che lo riceve coperto di ori e pietre preziose, seduto su un trono altissimo nel palazzo del Laterano. Francesco è accompagnato dai suoi primi seguaci, una piccola banda di straccioni (la maggioranza dei quali tutt’altro che ignoranti e rozzi). Tiene in mano dei fogli, la Regola di vita che ha scritto per sé e per i suoi compagni, chiede umilmente al papa l’autorizzazione a formare una comunità di laici e di chierici che, non possedendo nulla, viva e predichi lo spirito più autentico del Vangelo: amore e rispetto per il prossimo, aiuto e sostegno dei più deboli e dei sofferenti.

È venuto a Roma per dimostrare che nella sua Regola non c’è nessun sentimento eretico. Siamo in un tempo di grandissimo fermento morale, intellettuale e politico in cui sorgono “eresie” che vogliono riformare società e religione.

Innocenzo ha da poco scatenato una crociata contro i Catari di Occitania, una tra le terre più ricche, più colte, più evolute in Europa prima di venire predata e inglobata dai ben più grezzi francesi, proprio all’ombra di questa crociata di “cristiani contro cristiani”. Il primo atto dell’invasione è stato il massacro, nella fiorente città di Beziers, non soltanto degli eretici catari ma anche dei concittadini che cercavano di proteggerli malgrado non aderissero al loro credo: 15.000 morti nella distruzione della città, donne e bambini inclusi, in gran parte bruciati vivi nelle chiese dove si erano rifugiati.

Ma torniamo a noi, a quella fatidica udienza in Laterano. Innocenzo studia il giovane umbro neanche trentenne che gli sta di fronte; si chiede se non sia un finto umile, un obbrobrioso (nei suoi sermoni, Innocenzo ama usare il termine “opprobrium”), il seme di una nuova minaccia eretica proprio qui, in Italia, a casa sua. Gli risponde, infine, chiedendogli come osi presentarsi, puzzolente e stracciato, davanti al Papa. Lo invita a rivolgersi ai porci con i quali, più che con gli uomini, si deve confrontare. Si rotoli nella loro stessa melma, consegni loro la Regola e a loro dedichi la sua predicazione. Francesco ringrazia, e se ne va con i suoi. Ma non a lavarsi in una fontana. Va in un vero porcile e si rotola tra i maiali, nello sterco. Ritorna così, da solo questa volta, da Innocenzo. Le guardie esterrefatte lo lasciano passare lungo la Galleria dello Specchio: Francesco cammina a piedi nudi coperto di merda, lasciando le sue nere impronte sul marmo candido. Così, in un’aureola di lerciume e fetore, si inginocchia davanti al Papa. Possiamo immaginare Innocenzo paralizzato dal comportamento del giovane di Assisi che pare compiere un atto di obbedienza e auto-umiliazione estreme ma, nello stesso tempo, non è forse, questo, un gesto simbolico di estrema provocazione? I simboli sono parte essenziale della scatenata immaginazione medievale. Infine… “Perché non ti ritiri in un eremo?” gli propone il papa sottovoce, da lontano, turandosi il naso. Francesco gli risponde che lui e i suoi fratelli non vogliono nascondersi, vogliono andare nel mondo, tra gli esseri umani che soffrono, non per “parlare” o “meditare” ma per “agire”, proprio per dare l’esempio “dell’agire cristiano”. Questo propone la Regola.

Difficile da digerire per un uomo coperto d’oro, supposto essere il custode del Vangelo e convinto di trovarsi al di sopra di tutti gli altri uomini. Francesco, che fa della rinuncia al potere uno dei punti chiave della sua proposta cristiana, sembra essere riuscito, con il suo gesto, a mettere in soggezione quell’uomo che teologizzava sul proprio assoluto potere tanto da fargli approvare, per una congiunzione di opposti, la sua Regola.

Ho citato l’eccidio della città di Beziers, il primo dei numerosi massacri della maledetta crociata di cristiani versus cristiani voluta da Innocenzo III°. Simone Weil sostiene che proprio con questo evento viene istituzionalizzato il concetto di “genocidio”: va’ e uccidi, ricordandoti che sei benedetto perché non stai uccidendo degli esseri umani ma “il male” che è in loro. Richiamo speculare a quelli che si rinnovano nei diversi genocidi (gli ebrei sono “una specie parassita”, gli indios sono “bestie”, gli asiatici sono “subumani”, i tutsi sono “scarafaggi da seviziare e uccidere” e via discorrendo negli infiniti appelli in tempi e luoghi diversi a “ripulire la faccia della terra dalla loro sporcizia” come si diceva degli ismailiti). Così parla il terrorismo politico radicale: “… il combattimento è legittimo per diffondere la parola di Dio, salvare l’umanità dall’empietà, passare dalle tenebre di questo mondo alla luce in questo mondo e poi nell’aldilà… L’omicidio e il combattimento sono una necessità imposta per portare il vessillo dell’Unicità di Dio ed estenderlo a ogni collina e in ogni pianura…” Sono parole di ‘Abdallah ‘Azzam, il pensatore di al-Qa’ida che ha gettato le fondamenta teologiche di tutto il jihadismo terrorista. Parole simili ho udito quando ho preparato il film sulle stragi in Bosnia. Ho visto un frammento filmato dove un pope benediva i guerriglieri cetnici che andavano ad annientare “il diavolo”, i musulmani bosniaci. Non differente è l’atteggiamento del plutocrate patriarca Kirill che benedice i soldati di Putin che si battono contro la cultura liberale depravata (che accetta l’omosessualità); quei soldati, se saranno coraggiosi, compiranno il loro dovere e moriranno in battaglia “saranno purificati da tutti i loro peccati, andranno direttamente in paradiso nella gloria e nella vita eterna.” Così ha parlato, nell’aprile del 2022. Prima di tutti costoro, un santo delle chiese cristiane, Bernard de la Fontaine de Clairvaux (il san Bernardo celebrato da Dante) aveva già decretato che uccidere i pagani (si riferiva ai musulmani) fosse un “malicidio” (iin morte pagani, christianus gloriatur).

Sotto l’imperio di Innocenzo III° non si compie soltanto la crociata contro i Catari della quale ho citato la prima di tante stragi ma, appena salito al trono, questo papa aveva lanciato la IVa Crociata per la conquista di Gerusalemme. Una guerra finita nella distruzione di Costantinopoli con spaventosi saccheggi, devastazioni, rapine e violenze efferate nelle quali “gente che porta la croce di Cristo sulle spalle” ha dato prova della più raggelante barbarie. Questi ennesimi fiumi di sangue con esisti soltanto predatori non fermano Innocenzo che vuole la conquista di Gerusalemme. Scatena la Va Crociata. Gli eserciti partono da tutti gli angoli d’Italia e d’Europa e vengono bloccati sotto le mura della città di Dumyat, in Egitto, alle foci del Nilo. Qui torna in campo il nostro Francesco di Assisi.

Il racconto che segue è frutto di differenti letture ma è soprattutto la parafrasi (con le citazioni dirette in corsivo) di un notevole, ricco e documentatissimo libro di Ernesto Ferrero (“Francesco e il Sultano” Einaudi) che invito a leggere chi abbia curiosità di approfondire e immaginare.

Una nota prima di procedere; un dato storico che, oggi, risuona tristemente familiare. Il termine “crociata” è usato dagli storici molto più tardi del tempo della nostra vicenda. Quando Francesco parte per il fronte delle battaglie della Va crociata, non si dice “crociata” e non si deve dire “guerra”. I termini ufficialmente usati sono “iter militaris” (“spedizione militare”), o “peregrinatio” (“pellegrinaggio”), e infine “passagium” (“passaggio oltremare”). Le croci portate dai guerrieri occidentali sono di differenti colori (ad esempio: rosso i francesi, bianco gli inglesi, verde i fiamminghi) a marcare i diversi interessi. Dovunque dirette, infatti, le “spedizioni militari” sono, oltre che un “sistema” di morte e distruzione, una straordinaria macchina di gestione giuridica, militare e finanziaria delle terre invase.

Iniziamo il racconto nella pancia di una nave in viaggio nell’Egeo, in una notte di mare in tempesta.Francesco (37 anni) è disteso su uno straccio, colpito da dolori lancinanti alla testa e agli occhi. Fatica a respirare. È malato e sta diventando cieco. Possiamo ipotizzare che soffra di una sindrome che oggi chiamiamo aura visiva. Provoca terribili cefalee con la vista che va e viene, le immagini che si appannano quasi completamente per poi ritornare, tra lampi di luce e linee a zig-zag. O forse si tratta del dolorosissimo e progressivo accecamento provocato dal glaucoma.

In questa notte di tregenda, tutto quello che Francesco vede è confuso e deformato. Quando riesce a mettere a fuoco, osserva, sopra di lui, dei cavalli che viaggiano appesi al soffitto con lunghi canapi. Li hanno sistemati così in modo che non abbiano a spezzarsi le gambe per i violenti beccheggi e i rollii. Sono i cavalli di una banda di guerrieri bolognesi, mercenari che riempiono la nave e vanno a combattere i musulmani.

Nel mare agitatissimo la nave salta tra le onde, i cavalli scalciano nel vuoto, impazziti dalla paura. I soldati si ubriacano. Ci sono anche delle puttane a bordo, imbarcate al seguito dei mercenari. Gli eserciti dell’Occidente organizzano grandi traffici di donne. A questo proposito, Ernesto Ferrero cita un brano immaginoso e scandalizzato di un cronista arabo che commenta l’arrivo di una nave di trecento donne francesi venute a offrire conforto carnale ai soldati invasori: “Erano tutte fornicatrici sfrenate, superbe e beffarde… prendevano e davano, sode in carne e peccatrici, cantatrici e civettuole, focose e infiammate, tinte e pinte, desiderabili e appetibili, squisite e leggiadre, che squarciavano e rappezzavano, laceravano e rattoppavano, aberravano e occhieggiavano, sforzavano e rubavano, consolavano e puttaneggiavano.”

Accanto a Francesco c’è un compagno, di poco più giovane, che lui chiama Illuminato. Era nobile, molto ricco, umbro anche lui, amministratore del feudo degli Arroni e signore di terre che si estendevano dal lago di Piediluco alla valle del Nera fino alla cascata delle Marmore. Si chiamava, prima, Accarino della Rocca. Per seguire Francesco, ha lasciato tutto: la famiglia, il castello, i possedimenti e anche il nome. Si è spogliato di tutto per mettere in pratica una scelta ideale di vita. Ora che Francesco ha deciso di partire per il teatro di guerra in Oriente, lo accompagna. Per proteggerlo.

I due si sono imbarcati ad Ancona, il 24 giugno 1219. Perché? Il vecchio Tommaso da Celano dice che Francesco aveva scelto il “martirio”, Bonaventura e molti dopo di lui sostengono che Francesco vuole “convertire alla verità del Vangelo” il Sultano che governa Egitto e Siria e con il quale tutta l’Europa si sta scontrando (più esattamente: sta invadendo le terre da lui governate). Il sultano al-Malik al-Kamil (“il re perfetto”) era, in effetti, persona ragguardevolissima per cultura e umanità. Anche i primi cronisti (tutti islamofobi) furono unanimi nel citare la cortesia e la finezza di quest’uomo.

Agiografi e storici lungo i secoli fino a oggi hanno dibattuto sullo scopo del viaggio di Francesco, dato che delle sue autentiche intenzioni non esistono tracce.

Francesco non è così santamente invasato per imbarcarsi per un simile viaggio giusto per farsi uccidere una volta arrivato a destinazione. Non è certo di questo tipo il martirio a cui si è votato e in realtà non mi pare che si sia votato a nessun martirio, vista la carica d’amore che aveva nei confronti del suo Dio, degli uomini, della vita e della natura. E Francesco non è nemmeno così ingenuo o sciocco o illuso da pensare di “convertire” il capo di un mondo che sta venendo invaso, colonizzato e il popolo è aggredito e ucciso proprio in nome di quella religione! No. Francesco non parlava agli uccelli (potente metafora nello spirito medievale trasformata in immaginetta sacra), Francesco parlava a tutti, dai sovrani ai più umili, dalle aquile ai passerotti per l’appunto. O, se vogliamo, parlava agli uccelli “come se fossero dotati di ragione” invitando a ragionare anche “le creature insensibili”, altro folgorante traslato. Ora vuole parlare nel bel mezzo di due eserciti che si fronteggiano e massacrano, vuole comunicare con il potente sovrano musulmano, e ancora di più, vuole “testimoniare”, a tutte e due le parti, con la sua solitaria marcia contro la guerra, a rischio della vita. Ecco “il gesto” potente di un uomo solo, in un mondo di pazzi che si scannano. La sua scelta di asserire in maniera rigorosa il messaggio di Cristo in ogni atto della vita comporta, in primis, l’appello a “non uccidere”. O no?

Arrivati nella città di Acri, sulla costa siriana della Palestina, Francesco e Illuminato ritrovano l’assisano Elia Buonbarone, un giurista e latinista, amico intimo di Francesco e uno dei suoi primi compagni. Era partito per l’Oriente a portare le nuove idee francescane. Elia sarà al capezzale di Francesco e cercherà di proteggere, dopo di lui e avendo preso il suo posto, gli ideali originali dei francescani e delle francescane e di impedire la clericalizzazione dell’Ordine. Verrà cacciato, scomunicato e condannato alla damnatio memoriae.

Ora, ad Acri, Elia accompagna Francesco a incontrare l’uomo che ha il potere di aiutarlo nell’impresa, il vescovo del regno di Gerusalemme Jacques de Vitry, appassionato geografo e antropologo, angosciato dallo scontro tra le civiltà, odiatore dei musulmani ma anche delle dissolutezze e dell’avidità dei cristiani. Caso vuole che Vitry sia in procinto di partire per il teatro di guerra dove gli eserciti europei sono stati fermati, intorno alla città di Dumyat difesa da tre ordini di mura, alle foci del Nilo a poco più di cento miglia dal Cairo.

Francesco deve essere stato convincente perché il Vitry (per altro fatto vescovo tre anni prima proprio in Umbria, a Perugia) accetta di portarlo con sé, insieme a Illuminato. Visto come poi si sono svolti i fatti, il vescovo francese ha probabilmente ribadito di non avere il potere di farlo interloquire con chi comanda le armate cristiane, il Legato del Papa, cardinale Pelayo Galvan, né tantomeno di fargli incontrare “le satan musulman”, il Sultano di quei “cani infetti” di Saraceni.Una volta sul fronte di guerra,Francesco dovrà vedersela da solo.

Francesco e Illuminato si imbarcano nuovamente, al seguito di Jacques de Vitry, e raggiungono Dumyat alla fine di luglio, nel brulicare delle navi e delle armate degli assedianti.

Francesco e Illuminato vagano in un bailamme di facce, armature, bandiere, lingue. Eserciti di paesi e armate di mercenari. Francesi, danesi, frisoni, siciliani, bavaresi, fiamminghi, tedeschi, genovesi, veneziani, inglesi, ciprioti, pisani, austriaci, ungheresi, i cavalieri dell’Ordine teutonico, i monaci Templari, grandi massacratori, che erano nati con il voto di povertà e avevano finito per accumulare favolose ricchezze e diventare importanti usurai. C’è il potentissimo ordine religioso armato degli Ospitalieri, i Chevaliers de Saint Jean. In un tale caos dell’armata dei “pellegrini armati per la guerra santa” non si capiscono nemmeno tra loro. Ma tutti vogliono combattere, vogliono uccidere, vogliono saccheggiare e arricchirsi. La “scusa”, la “narrazione”, è sempre la stessa: liberare i luoghi santi. In realtà, dopo quella romana, sta iniziando la colonizzazione dell’era moderna.

Francesco ritrova la “guerra”. La conosce. Aveva scelto di combattere quando aveva vent’anni e il ricordo di se stesso in armatura che uccide, certo molto dolorosamente rivive.

Francesco e Illuminato corrono sul terreno degli scontri, per soccorrere i feriti, aiutare i moribondi. Le immagini si confondono e offuscano gli occhi malati di Francesco. “… Corpi contorti, braccia e gambe recise, crani spaccati come melograni, viscere che srotolano mollemente le loro iridescenze, bulbi oculari che sembrano lumache ferite, pozze di sangue che la terra non riesce più ad assorbire…” visualizza con efficacia Ernesto Ferrero.

Sono insopportabili, nella notte, le grida dei morenti che soffocano nel loro stesso sangue implorando un aiuto che Francesco non è in grado di dare.

Giorno dopo giorno di quell’estate, scontro dopo scontro, Francesco cerca invano di farsi ricevere dal Legato del papa, il Comandante supremo degli eserciti cristiani, il cardinale spagnolo Pelayo Galvan, uomo insolente e crudele. Ferrero lo descrive “ossuto, nasuto, occhi piccoli e voce stridula, il cardinale amava esibire abiti lussuosi e a vivaci colori. Aveva una speciale predilezione per il rosso, dalle vesti alle calzature, dalla sella alle briglie del cavallo.”

Quando infine Francesco riesce a incontrarlo, Galvan lo accoglie sprezzante: “Aquì està el mendigo de Asìs!” (Eccolo, il pezzente di Assisi!”).Galvan si domanda anche come sia possibile che “il pezzente” abbia migliaia di seguaci.Lo ascolta per pochi attimi e, appena sente la ragione per cui Francesco è venuto sin qui, lo caccia via in malo modo.

Passano i giorni, gli scontri, il sangue, i morti.

Alla fine di una tremenda battaglia, in un tramonto infuocato, il cardinale Galvan, fuori di sé, se la prende con i baroni e i capitani accusandoli d’incapacità e codardia. Nella battaglia di quel giorno le perdite tra i cristiani sono state spaventose.

Francesco improvvisamente gli si para davanti urlandogli di ascoltarlo: Basta sangue! Bisogna fermare le armi, cercare un accordo con il Sultano! Che sia permesso a lui, umile frate, di parlargli!

Galvan lo guarda dall’alto del suo cavallo bardato di rosso, fa un gesto verso i Templari. Due di loro afferrano Francesco, lo sollevano di peso e lo gettano su un mucchio di spazzatura.

Francesco ode Galvan ordinare di uccidere tutti i prigionieri mussulmani tranne otto. Quegli otto siano rimandati indietro vivi. Ma prima, a ognuno di loro, siano tagliati il naso, le orecchie, un braccio e cavato un occhio.

E passano i giorni, gli scontri, il sangue, i morti.

Ernesto Ferrero visualizza lo stato d’animo di Francesco, dopo avere passato la notte a soccorrere feriti e moribondi: “All’alba si trascinava sino al fiume, cercava di scrostare il sangue e il fetore da mani e braccia, dai capelli. Vomitava bile. Talvolta si allungava stremato tra i canneti e stava a osservare i movimenti delle nuvole nel cielo opaco. Non sapeva se il velo grigio che gli offuscava la vista venisse dalle nebbie mattutine o dai suoi occhi malati. Illuminato, che lo seguiva come un’ombra, lo riportava alla tenda a braccia. Il dormiveglia era lacerato dalle urla di quelli che andavano di nuovo all’assalto. I grandi caldi lo spossavano, gli davano capogiri e ronzii alle orecchie. Nelle sue allucinazioni vedeva torme di diavoli avvolti nei mantelli neri degli Ospitalieri levarsi in volo verso meridione. Avevano le facce stravolte dei Franjis che andavano all’assalto (proprio così gli arabi chiamano tutti gli occidentali invasori: Franjis = Francesi, che erano da sempre i più accaniti). Riversava la sua pietà anche su coloro che erano rimasti vittime delle punizioni che il Legato aveva ordinato per rinsaldare la disciplina. Chi disertava, chi in battaglia non dava prova di sufficiente ardore o indietreggiava, chi non vigilava gli accampamenti con cento occhi subiva l’amputazione della mano. Non risparmiavano nemmeno le donne che servivano negli accampamenti.”

E passano i giorni, gli scontri, il sangue, i morti.

“Il Sultano aveva mandato i suoi ambasciatori con proposte che re Jean de Brienne e i baroni francesi, inglesi, olandesi e tedeschi giudicavano allettanti. Si dichiarava pronto a cedere Gerusalemme e altre fortezze della Giordania se i cristiani avessero lasciato l’Egitto…” Il cardinale Galvan, sostenuto dai capitani italiani e dai potentissimi Templari e Ospitalieri, aveva rifiutato con disprezzo la proposta, giudicata disonorevole e insultante, anche se i reciproci massacri andavano avanti da diciassette mesi, da quando i primi “pellegrini armati” della “spedizione militare” erano comparsi al largo di Dumyat a bordo di centocinquanta navi.

Finalmente, Francesco riesce a ottenere da Pelayo Galvan una vera udienza. Di che cosa gli parla? O lo implora? Di una tregua? Di smettere i massacri? Di incontrarsi con il Sultano e trattare sulla proposta che lo stesso Sultano ha fatto? Di trovare un terreno di pace possibile? Certamente gli chiede di permettere almeno a lui di incontrare il Sultano, di concedere a Francesco e Illuminato di raggiungere, senza armi né soldati attorno, le tre cerchie di mura che proteggono Dumyat e farsi aprire le porte della città.

Francesco vuole mettersi in mezzo ai due eserciti? Non facile, per il cardinale Galvan, non ridergli in faccia. Forse Francesco vuole portare al Legato del papa la prova della buona fede del Sultano? Forse ottenere da lui il consenso ad incontrarsi su un terreno di pace duratura per i luoghi “santi” per i cristiani? Forse Francesco vuole spiegare al Sultano (ardua impresa, povero Francesco) che la religione nata proprio lì, a Gerusalemme, è una religione che ordina amore, rispetto, pace?

“Quieres morir?” gli chiede il cardinale Galvan.

“Lo quiero.”

Benissimo, che vada allora. Galvan non si riterrà in alcun modo responsabile se el mendigo de Asis sarà fatto a pezzi dagli infedeli. Poco male, quel frate malandato che ha scelto la povertà, che la predica, che vuole imporla come marchio di fede, quell’umbro istruito ma sozzo, gli provoca disgusto. La fermezza del frate che si esprime in un misto di foga passionale e dolcezza, glielo rendono odioso e il fatto che ci siano migliaia di uomini e donne che rinunciano a tutto per seguirlo gli pare un inspiegabile paradosso.

È l’alba. Alcuni Chevaliers de Saint Jean, avvolti in lunghi mantelli neri su cui è cucita la grossa croce a otto punte di Amalfi, sventolano una bandiera bianca; la feritoia dei loro elmi cilindrici è così sottile che non si vedono nemmeno gli occhi. Piccoli, accanto ai loro cavalli, Francesco e Illuminato. Dagli spalti di Dumyat partono dei proiettili infuocati. I due frati, pronti ad attraversare la spianata delle battaglie davanti alle mura, non se ne accorgono o non li vogliono vedere, perché senza aspettare l’esito della bandiera bianca sventolata, si mettono improvvisamente a correre verso la città.

“Attendez! Pas encore! Attendez, idiots!”, sono le grida che rimbombano dagli elmi degli Ospitalieri. Ma quei due matti non li sentono. Corrono come topi attraverso la spianata, inciampano nei detriti dell’ultima battaglia: aste spezzate, pezzi ferro che erano armi o scudi, elmi forati e carogne di uomini e di cavalli.

Francesco avanza a occhi chiusi, aggrappato a Illuminato che lo guida. Incespica, cade. Sono vicini, sono quasi arrivati. Una freccia strappa il saio di Francesco. E lui: “Soldan! Soldan!” si mette improvvisamente a gridare, afono per l’affanno della corsa. “Soldan!” ripete Illuminato con un urlo disperato. Da uno spiraglio nella porta escono quattro guardie armate di picche. Avanzarono senza fretta sui frati, li atterrarono colpendoli al petto e alla testa con il legno delle aste, li abbrancano e sollevano come capretti.

Ecco, sono dentro le mura. Malmenati, legati e buttati in una piccola stanza con le pareti dipinte ma semibuia; è un sollievo, per Francesco, avere gli occhi al riparo dalla luce accecante. Non è il momento per una crisi della sua aura visiva, con i tremendi dolori alla testa e alle tempie e con la vista che si confonde.

Sono condotti alla presenza del “diavolo infedele” come lo chiama Galvan: il sultano al-Malik al-Kamil. È un bell’uomo, raffinato, della medesima di età di Francesco. È nipote del grande Saladino, il curdo fondatore della dinastia degli Ayyubidi.

Di cosa parlano Francesco e al-Malik al-Kamil nei giorni passati insieme al Sultano? Non lo sappiamo. Proprio a questo proposito, Chiara Frugoni cita un passaggio manzoniano sulla “comune tendenza degli storici di figurarsi quello che non hanno potuto vedere o sapere per rendere un po’ più compiuta la narrazione.” Così accade, inevitabilmente, anche con i molti raccontatori di questo incontro, i quali mettono in scena opposte fantasie sulla disputa teologica tra le due religioni. Il Corano viene manipolato: chi dice che i saggi consiglieri del Sultano chiesero che ai due frati, secondo la legge coranica, venisse immediatamente mozzata la testa, chi parla, e correttamente, di come il Corano regoli il dialogo tra un musulmano e un cristiano dicendo “Non discutete se non nella maniera migliore”. Il buon Bonaventura s’inventa addirittura (e Giotto la dipinge) la proposta, da parte di Francesco, di un’ordalia del fuoco! Un francescano di grande autorità e potere come era Bonaventura, dopo soltanto 35 anni dalla morte di Francesco, manipola a tal punto la sua personalità che era così immensamente lontana da un simile gesto.

Il fatto è che niente ci giunge, né da Francesco, né da Illuminato, né dagli storici arabi su quello che davvero avvenne e su quello di cui si parlò nelle giornate trascorse nella casa del Sultano. Ma il fatto è che passarono molto tempo insieme, Francesco e al-Malik al-Kamil. In un testo chiamato Cronaca di Ernoul si dice che il Sultano -ignorate le richieste dei suoi consiglieri che volevano far uccidere i due intrusi- si appassionava a discutere con l’umbro sulla legge, le leggi che devono governare la vita, le leggi degli uomini e quelle della religione, e sulla poesia. Al-Malik al-Kamil, come Francesco, amava la poesia e scriveva versi. Sicuramente Francesco parlò dei valori autentici della sua religione che non erano quelli incarnati dalle spade venute dal nord, Cristo non ha mai portato la spada.

Ernesto Ferrero ci regala una fascinosa immaginazione dell’incontro e delle discussioni a cui parteciparono gli ulema, teologi e giureconsulti e i sufi, i maestri il cui nome deriva da “suf, che vuol dire lana. Di lana grezza è fatto il loro saio, come quello dei frati. Quando il saio è lacero e consunto i sufi lo rattoppano con pezze colorate che prendono dai panni che trovano o ricevono in elemosina.” Nel dibattito immaginato si scoprono le assonanze nei testi sacri delle due religioni, molti comuni valori a partire da quello della generosità e dell’amore del prossimo, e si scava nelle divergenze. Era presente all’incontro, pare, il novantenne Fakhr al-Din Farisi “orgoglio della religione” grande mistico islamico, guida spirituale del Sultano.

Come comunicavano? Probabilmente in francese, con un interprete al servizio del Sultano per coloro che non conoscevano la lingua d’oïl. Ma anche, questo lo ipotizzo io, parlavano in Sabir. Certamente Francesco, avendo da ragazzo viaggiato e mercanteggiato per l’Europa assieme al padre, conosceva bene questo linguaggio. Si tratta della più antica e longeva lingua franca usata nelle trattative di affari e anche nella vita quotidiana per almeno tre secoli in tutta l’area del mediterraneo. Era un misto di dialetti italiani, di francese, di arabo e di spagnolo, con una struttura semplificata che permetteva una facile e sicura comunicazione. Una delle tante conquiste della civiltà medievale.

Nella Cronaca di Ernoul si dice che al-Malik al-Kamil fece chiamare i suoi dottori per curare la malattia agli occhi di Francesco. Nel frattempo sembra che il cardinale Galvan, stanco di aspettare e per sbarazzarsi il prima possibile dall’incomodo del “pezzente” che parla con il “cane infetto”, abbia fatto catapultare dei proiettili all’interno delle mura di Dumiat: le teste mozzate dei prigionieri musulmani. Al che i visir avrebbero chiesto al Sultano di far gettare, in risposta ai cristiani, le teste dei due frati, scorticate.

Che sia vero o no, la realtà è che, alla fine, Francesco e Illuminato vengono fatti uscire da Dumyat con una scorta d’onore e che il Sultano dona a Francesco un corno in avorio usato dai mussulmani per richiamare i credenti alla preghiera, avendo Francesco rifiutato dei doni in oro. “Illuminato avrebbe poi raccontato a Tommaso da Celano che non aveva mai visto Francesco cogitabondo come nei giorni che seguirono. Sembrava schiacciato da pensieri troppo gravi. Rifuggiva ogni compagnia e si dedicava in silenzio alle cure dei feriti, sino ad accasciarsi accanto ai loro covili, prostrato dalla fatica (…) Diceva che i cristiani dovevano imparare a pregare con lo stesso fervore dei saraceni (…) Gli orrori che aveva visto in Egitto lo spingevano alla disperazione. Era arrivato a chiedere a Dio perché tollerava uno scempio in cui i cristiani negavano con l’azione il messaggio d’amore della loro fede.”

Quando Francesco e Illuminato lasciano il campo di battaglia, ritrovano Elia ad Acri, vagano per la Palestina e infine rientrano in Umbria.

Per la cronaca storica, all’inizio di novembre le armate cristiane, intonando il Te laudamus, sfondano le difese di Dumyat, entrano massacrando e saccheggiando. Jacques de Vitry, che racconta gli eventi, riferisce tra l’altro di avere acquistato a buon prezzo cinquecento bambini superstiti che intendeva avviare alla vera fede. Ma erano quasi tutti morti di stenti e malattie nei giorni seguenti; il vescovo si compiace in ogni caso di saperli morti dopo avere ricevuto il battesimo.

La vittoria cristiana si rivelerà una sconfitta. Nacquero subito violenti contrasti tra gli italiani (veneziani, genovesi e pisani) e i francesi per il predominio commerciale del territorio. Su tutti, Galvan dominava con il pugno di ferro. Intanto al-Malik al-Kamil, che aveva ripiegato al Cairo, preparava la riconquista che alla fine avviene con la definitiva sconfitta e ritarata degli invasori cristiani. Fine della Va “spedizione militare” durata quattro anni, tanto vana quanto causa di un numero incalcolabile di morti, distruzioni e sofferenze.

La lunga marcia di Francesco nel bel mezzo della guerra non ha portato la pace; questo era ovvio da prima che s’imbarcasse. Ma il suo gesto, il suo “agire” in condizioni estreme è un segno così unico e simbolicamente forte che ancora oggi, dopo ottocento anni, non può non colpire al cuore.

*

Epilogo.

Rientrato in Umbria, Francesco si rende conto che le discordie tra i fratelli su come “interpretare” la sua Regola si fanno sempre più aspre. Non è difficile immaginare l’amarezza di Francesco sino a quel grido di lui morente che ho citato all’inizio.

Viene invano operato agli occhi, e intanto “Gli si gonfiavano le gambe e il ventre, vomitava sangue, i mali di testa non davano tregua, passava notti insonni. Era ormai coperto di piaghe, squassato dalle febbri.”

Mentre queste sofferenze si avvicinano, Francesco scrive il Cantico di Frate Sole. L’unica delle sue poesie arrivata a noi. È, tra l’altro, il più antico testo poetico nella lingua italiana (volgare umbro) di cui si conosca l’autore. Ne scrive anche la musica (lo spartito è perduto).

È un lascito sublime anche per noi italiani di oggi in altre faccende affaccendati.

Non voglio aggiungere nulla alle tante autorevoli analisi sulla complessità e sui valori estetici di questa glorificazione poetica dell’universo e del Dio che Francesco ama e che vede nello spazio, nel sole, nella luna, nell’acqua, nel vento, nelle stelle, nella nascita e nella morte. Dico soltanto che mi colpisce la gioiosa esaltazione della vita che Francesco scrive quando si trova nella casa a San Damiano infestata dai topi, praticamente cieco, devastato dai dolori del suo corpo malato e con lo spirito amareggiato per i contrasti nascenti attorno a lui.

Francesco di Assisi ci regala una “canzone d’amore” alla natura, alla terra sulla quale camminiamo, alle parti del cosmo delle quali noi siamo fratelli e sorelle. C’è una semplicissima domanda, nel sottotesto di questo canto: perché non siamo capaci di vedere davvero la meraviglia di cui siamo parte, di amarla e rispettarla?

Le immagini che illustrano questo racconto fanno parte del ciclo giottesco nella Basilica Superiore di Assisi