Su “L’ultimo atto del signor Beckett”

Il romanzo di Beckett

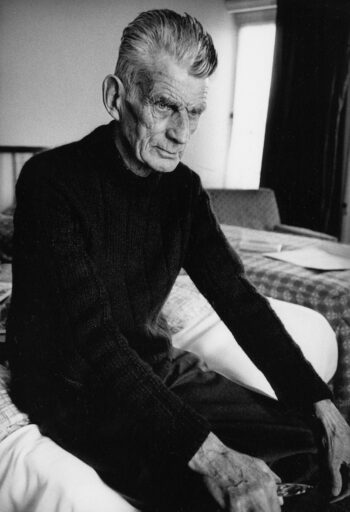

La scrittrice francese Maylis Besserie ha dedicato un bel romanzo agli ultimi giorni di vita di Samuel Beckett. E nel lento abbandono del corpo c'è il segreto di tutta la vita (e di tutta l'opera) del grande scrittore dublinese

«Samuel Beckett è senz’altro esistito, e ha senz’altro finito i suoi giorni in una casa di riposo chiamata Tiers-Temps, a Parigi, città in cui viveva in esilio da una cinquantina d’anni. Ma il mio resta un romanzo».

Un romanzo. Il primo, dopo una serie di testi radiofonici. Un’operazione audace: rievocare gli ultimi giorni, il declino biologico, ma non intellettuale, di un gigante della letteratura mondiale: Samuel Beckett, Nobel nel 1969. L’audacia è valsa a Maylis Besserie, quarantenne scrittrice francese, il premio Goncourt 2020 opera prima.

Non una biografia, un romanzo, ci tiene a puntualizzare l’autrice, «costruito su fatti reali e immaginari». Titolo originale Le tiers temps (L’ultimo atto del signor Beckett, pagg. 168, Voland, 2021, euro 16), che riprende il nome della struttura in cui Beckett passò gli ultimi sei mesi, per alludere a un terzo e definitivo atto della personale rappresentazione dello scrittore irlandese.

Beckett. Deve averlo molto amato o molto odiato, il che è pressoché lo stesso, Besserie. E ha finito per giocargli un tiro birbone, come si fa con un amico che si adora o che si vuole far indispettire. E, con una rielaborazione meticolosa e sapiente, lo ha calato in una situazione che lo accomuna a quei suoi personaggi che esistono loro malgrado, quasi a loro insaputa, che si muovono nel mondo senza avere idea del perché lo debbano fare, sempre sull’orlo del baratro, sempre a civettare con la morte (The long sonata of the dead: a study of Samuel Beckett – la lunga sonata dei morti – è il titolo di un voluminoso e illuminante saggio di Michael Robinson, non pubblicato in Italia).

Il racconto si snoda, negli ultimi mesi del 1989, in un’alternanza di pensieri, memorie del protagonista e, nella prima parte, schede cliniche che ne documentano le condizioni precarie: «…presenta una storia familiare (lato materno) di morbo di Parkinson», «Mangia poco», «Passeggiata fino alla fermata del metrò Alesia, fiatone al ritorno», «…non presenta la classica triade sintomatologica del Parkinson… ipotesi di una forma atipica della malattia». Il che non impedisce allo scrittore di proseguire la sua attività: «Mezzanotte… lavora ancora alla scrivania».

Nella sua camera Beckett parla, si esprime, cogita, talora esplode in sfoghi veementi. Fa venire in mente L’Ultimo nastro di Krapp. Si riavvolge il nastro della vita. La madre, sempre chiamata per nome. Tanto simile a lui fisicamente. Detestata. La sua vicinanza gli provocava sintomi psicosomatici: pustole, cisti, dimagrimento. «… il suo eloquio si sfogava in raffiche di inenarrabili volgarità… May si purgava bestemmiando».

Attraversata in uno stato di atarassia la vita, una condizione priva di reale importanza, la cui possibile fine improvvisa non basta a scuoterlo. Parigi 1938, giorno dell’epifania. «Un personaggio con tutta l’aria del pappone» lo abborda all’uscita del metrò Denfert: «E dammi due carte, non fare il micragnoso. In cambio ti regalo una puttana gratis». Al diniego, scatta una coltellata che sfiora il cuore, buca la pleura. Beckett va in coma.

Il nastro si riavvolge. Il ricordo è di disincantata ironia. «Unica, forse, attrazione di questa vecchia carcassa, il lungo sfregio di cui ho il petto adorno». Lo scrittore risparmiò la querela al suo potenziale assassino, che nella prima udienza processuale si era scusato compunto. Confessò che in fondo gli era parso gentile e quasi simpatico.

E poi il nume letterario. Lui, il filiforme, ossuto James. Joyce, l’autore di quel monumento che è l’Ulisse. Il maestro. «Un dandy con cappello, baffi e bastone, un minimo di affettazione nella posa… le parole di Joyce sono sempre qui, indenni nella mia logora corteccia cerebrale. Parole scampate da tutti i naufragi. Da tutti i miei naufragi».

Ammirazione, deferenza, in un rapporto offuscato dall’infatuazione di Lucia, la figlia di Joyce in preda a turbe mentali (finirà, nel 1982, i suoi giorni in clinica). «…mi chiamava solo Sam, Mon Sam, My dear Sam… Un giorno di primavera ho spiegato a Lucia che mi fermavo lì. Non ero più son Sam… la porta di square Robiac si è chiusa».

Notevole e affascinante l’esercizio di mìmesi con cui Besserie aderisce alla sagoma psicologica e comportamentale dello scrittore e sulla carta ne replica linguaggio, stilemi, tempi, se così può dirsi, della scrittura, ma anche moti dell’animo, le bizze, un campionario di idiosincrasie, una pudica, ombrosa e ruvida sentimentalità. Suzanne, la moglie morta pochi mesi prima, luglio 1989. «Suzanne ha preso il toro per le corna. Senza pensare a quelle che le crescevano già in testa. Ha preso in mano il coraggio che mancava a me. Mi manca Suzanne. E anche il coraggio».

La moglie, conosciuta durante il ricovero per la coltellata. Che si fa musa. «Con le sue mani sante in ogni pezzo, in ogni pièce». Che si fa in quattro per farlo pubblicare, promuoverlo. «Suzanne è andata da chiunque. Editori, registi – mi avrebbe tirato fuori dal buco scavato con le mie stesse mani. Un buco niente male, tra parentesi».

Il nastro corre in avanti. 1965, il cinema è un vecchio pallino.

A suo tempo aveva scritto al regista Sergej Ejzenstejn per seguirne le lezioni a Mosca, ma non se ne era fatto nulla. In quell’anno realizza Film. Besserie dissemina nelle pagine finali, mentre il lettore apprende che la salute del protagonista declina irrevocabilmente, stralci di sceneggiatura, qualche appunto di regìa e immaginari commenti dello scrittore.

Uno spaesato Buster Keaton (l’attore confesserà di non aver capito nulla di quel che recitava), in un mondo di macerie, tenta in tutti i modi di sottrarsi all’implacabile sguardo di un Occhio che lo insegue dappertutto. Fin dentro un’angusta stanzetta sbrecciata. «Ritorno alla camera. Dell’infanzia. Quella in cui ogni notte scongiurava che gli accendessero una lampada per spegnere il terrore».

Ventuno minuti di angoscia. Di fantasmi che riaffiorano.

Nella sua fuga affannosa, Keaton urta e fa cadere per le scale una vecchia signora. «Non si guadagna certo il paradiso, con questo suo delitto gerontofobo». Riappare l’antica ossessione. «Capisci bene che la vecchia era ben altro, per lui. La madre di sicuro! Cos’altro, sennò?». La madre, il tribolato rapporto con May. «La madre, la madre! E basta un po’ con questa madre! Pensi sempre e solo a lei, che è invece è morta, sepolta sottoterra a Greystones».

L’Occhio ubiquo, lo sconcertato Keaton che alla fine scopre di essere lui stesso l’occhio persecutore: quasi un’epitome dell’opera di Beckett da cui emerge il nucleo più profondo della sua filosofia. Perché è innegabile che un solido sostrato filosofico fornisca la base di partenza dei suoi lavori. Facile avvertire gli echi dell’esistenzialismo, coniugato però in maniera del tutto personale. Che lo ha portato a creare capolavori, o almeno testi di gran successo.

Come, nel 1953, En attendant Godot, che lo scrittore non apprezzava particolarmente, ma che gli conferì una celebrità a cui proprio non aspirava. A Parigi la prima messa in scena, quello stesso anno, al Théâtre de Babylone, per mano di Roger Brin. «Quanta fatica per un testo in cui non succedeva poi granché. In cui non succedeva nulla, diciamolo». Godot, l’affermazione di un uomo schivo, ritroso. Piccola nota a beneficio degli ammiratori di Beckett e del testo. Una versione italiana andò in scena a Roma, a partire dal novembre 1954, in un teatrino di via Vittoria, civico 6, a ridosso di piazza di Spagna, con la compagnia di Vittorio Caprioli, regista Luciano Mondolfo. Grande affluenza, grande curiosità. L’ispido irlandese trapiantato in Francia alla ribalta, a Parigi, a Roma, nel mondo. Che si riferisce a sé sempre senza alcuna indulgenza. «Quell’accidenti di un Godot. Sempre se esiste, a teatro intendo… Quanta fatica, tutti… Per quello schiavista di Sam. Quel Pozzo in potenza. Che aspettava girandosi i pollici». Al riparo. «A dire il vero, nel mio buco… ero non dico felice, ma sollevato».