A Palazzo Bonaparte di Roma

Cinquanta Van Gogh!

Una grande mostra di opere di Vincent Van Gogh ci offre la possibilità di riflettere fino in fondo sui contorni di un genio sregolato. Nello sviluppo della sua arte i segni di un'ossessione per la vita che si trasferisce sulle tele

Follia è avere troppe cose da dire in una volta sola. Mi si è scolpita per sempre nella memoria la lucida diagnosi con cui un ex internato del manicomio romano Santa Maria della Pietà, intervistato a pochi anni dalla legge Basaglia, in un padiglione che accoglieva decine di pazienti rimasti perché non sapevano più dove andare, spiegava il malessere, la diversità, che lo inchiodava là dentro. Credo che un’esperienza così capiti, sia capitata a tutti, anche se ci spaventa riconoscerlo. I matti ci fanno paura, li teniamo a distanza perché in qualche modo ci assomigliano. Ma allora perché il modo intero ha invece incoronato come dio della pittura un artista come Van Gogh che in quel delirio eccessivo di voci, grida così forti da non concedergli quiete, ha sprofondato e mutilato con una morte precoce la sua esistenza? Che in quell’imbuto di una sola occasione, il vortice di una carriera tardiva imboccata a 27 anni e bruciata in un solo decennio, ha ingolfato di ambizioni e di stenti il bisogno di inseguire e rappresentare nei propri quadri il mistero del Dio sconosciuto che la Natura ci restituisce e il malessere dell’essere uomo tra gli uomini?

La risposta va trovata nei congegni mistificanti della cultura di massa, che si è impadronita rapidamente del personaggio e della sua opera, ed è riuscita a sposare della sua follia e dei suoi quadri solo la parte più digeribile, quell’anarchia selvaggia capace di sprigionare realtà ed emozioni apparentemente a portata di tutti.

Tollerando dell’inquietudine che lo dilaniava solo la superficie delle ombre che ne prolungano e accompagnano il racconto, come si concedeva ai divi del cinema. Come molti tifosi hanno fatto con Maradona. Insomma continuando a tenere a distanza la sua sgradevole sregolatezza. E il senso d’imperfezione, d’incompiutezza che lo ossessionava. Che cos’altro l’avrebbe spinto a produrre in dieci anni quasi un migliaio di tele e una sterminata serie di schizzi, e disegni, oltre un centinaio di lavori partoriti solo negli ultimi mesi nel frastuono di voci che urlavano sempre di più nella sua testa? Impossibile pensare che siano tutte opere totalmente riuscite, eppure ogni volta che tornano a circolare, vengono tutte presentate come capolavori, impedendoci di collegarle persino con le icone più gettonate e ammirate che l’immaginario collettivo ha selezionato come meraviglie da merchandising, e il mercato reso inaccessibili con quotazioni miliardarie in costante ascesa.

Il dovere e il piacere che ci viene assegnato quando il suo nome e uno scampolo della sua produzione viene portato in passerella, non è quindi quello di conoscere davvero Van Gogh e la sua follia, ma di riconoscerlo come autore delle immaginette di devozione che ci circondano: una tazza da colazione, un paralume, un poster, le mascherine che usavamo in pieno covid, il delirio dei messaggini su Internet. Un culto d’effigie che raggiunge vette da record anche in Italia, dove i Van Gogh da ammirare dal vero al museo sono appena tre: due a Roma e uno a Milano.

Prova a correggere il tiro di queste distorsioni una mostra promossa dal gruppo Arthemisia e da un cartello di sponsor, appena inaugurata a Roma a Palazzo Bonaparte all’imboccatura del Corso, dove terrà cartellone fino al 26 marzo.

Lo fa traendo vantaggio da due condizioni di partenza. Il numero tondo di opere del pittore olandese che espone e rivendica come richiamo sui manifesti: Cinquanta. Da trent’anni a Roma non se ne vedevano tante così. E il fatto che provengono tutte da un unico rinomato scrigno olandese, la seconda più ricca riserva di Van Gogh al mondo, il museo di Otterlo, nel quale una illuminata imprenditrice e cultrice d’arte ha riversato i tesori di una collezione ad ampio spettro, iniziata all’inizio del Novecento, quando era ancora possibile rastrellare quadri di maestri del secondo Ottocento francese, e recuperare a Parigi e in Olanda opere di Van Gogh che ne documentassero l’intera carriera di mito in inarrestabile ascesa.

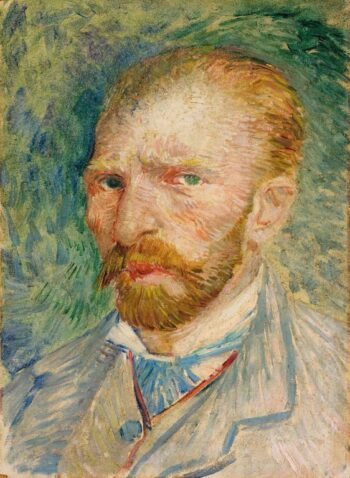

Nell’ottica dei gradimenti e delle riproduzioni seriali su Instagram sono forse tutte seconde scelte, meno note e dunque teoricamente meno appaganti delle icone più in voga. Con un’unica eccezione: un autoritratto del 1887 (nella foto accanto al titolo), che il copione più ammiccante dell’esposizione isola in un altarino ritagliato nel buio e ha scelto come copertina del catalogo Skira. L’aura del pittore maledetto divorato dall’ansia che ha riscoperto a Parigi un nuovo modo di dirsi, abbandonandosi alla frenesia del colore e dei segni, è già tutta qui: il volto aggrottato e stempiato che emerge da uno sfondo di pennellate verdi e gialle nette come impronte, un vortice di pennellate incise come rughe che si increspano di rosso ad insanguinare gli occhi socchiusi e le labbra serrate a impedire il sorriso, a destra un orecchio impallidito a conchiglia, l’altro orecchio amputato dalla posa di tre quarti, quasi una profezia della mutilazione che si infliggerà dopo una lite col collega ed amico Gauguin , precipitando in un gorgo senza ritorno.

Occhio alla didascalia, a suo modo ancora più illuminante. Ci racconta che quel dipinto è riemerso a caso da un altro soggetto, un paesaggio che lo aveva coperto. Van Gogh se la passava male, spesso era costretto a riusare una tela già pronta. Ma arrivare a cancellare la propria immagine non ci dice di più? Non ci avverte forse che per raggiungere Van Gogh e sintonizzarsi con i suoi quadri non dobbiamo imprigionarli nella rassicurante e omologante etichetta di capolavori? Un traguardo di perfezione che sicuramente inseguiva ma sentiva sfuggirgli ad ogni passo. Come il senso della vita, come la voce del Dio che in passato aveva predicato ma gli ritornava sommersa dal rumore di altri impulsi, come l’incanto indicibile e frammentato della Natura, come il cupo orizzonte degli ultimi della terra mai dissolto dall’abbraccio di una tavolozza di luci e colori senz’ombra.

Ecco, a me sembra che con questo quadro la mostra di palazzo Bonaparte ci offra il filo d’Arianna per addentrarsi nel labirinto creativo di un autore di fatto sconosciuto e spaesante, che si muove mai appagato in avanti e all’indietro. Non si concede e non ci concede tregua. Si smentisce e smentisce le nostre certezze.

Tra tutte quella di assegnargli, come ha fatto la divulgazione di molti critici e storici d’arte ammalati di discontinuità, un ruolo di primattore e il primato di inventore solo attraverso le opere più decantate della svolta che imbocca trasferendosi nella Parigi degli impressionisti e dei postimpressionisti. Da qui l’invito a non attraversare con troppa fretta le sale del primo piano, occupate dai lavori realizzati dopo la sua conversione alla pittura nel suo paese d’origine, l’Olanda, trascinandosi appresso il disagio di esperienze e tentativi d’integrazione incompiuti, l’insoddisfazione dell’ultimo impiego in una casa d’asta che pure gli concede respiro, economico ed entrature, le cicatrici di amori non corrisposti, il tradimento di altri fraintesi, come la storia con una prostituta che voleva redimere, l’incubo della fame, del freddo, di cieli di nuvole e grigio dei villaggi di minatori e contadini dove vede fallire il suo sogno di predicatore, le immagini e le speranze di riscatto degli ultimi della terra rubate in presa diretta o scoperte come una rivelazione nelle tele di Millet e altri paesaggisti francesi della scuola di Barbizon, gli echi di tavolozze intrise per tre quarti di nero sulla scia dei grandi maestri di casa come Rembrandt, i ricordi delle povere case che ha visitato.

Se è la storia del matto che cercate, è già scritta nel suo incipit anche lì. E se invece siete a caccia della compiutezza del capolavoro, della bellezza certificata ed emendata da errori, qualcosa che più gli somiglia lo incontrate sicuramente in questo prologo in biancoenero, che riaffiora nel technicolor dell’esilio francese, cui è consacrato il secondo piano, come una memoria che Van Gogh si porta appresso e resuscita continuamente anche sotto altra veste. Provate a mettere a confronto lo stesso tema, il ritratto di un vecchio che soffre, sviluppato in versioni diverse nelle due fasi. Giù in basso un foglio datato 1882, che imprime su un pastello litografico nero i ritocchi bianchi di un acquarello: un anziano malvestito, scolpito a mezzobusto, un cranio di calvizie e di rughe, gli occhi coperti dalle dita contratte, forse a proteggersi dal proprio dolore, forse ad allontanare qualcosa di irreparabile che ha visto e provato. Due barriere che crollano con la loro impotenza nella pioggia di candidi spruzzi che prorompono come schizzi di sangue a inondare le mani, la testa, le maniche piegate attorno alle braccia.

Lo stesso personaggio riappare, esposto al secondo piano, in un olio su tela del maggio 1890, pochi mesi prima della sua morte. Trattato a figura intera, trasportato in un interno e inchiodato su una sedia di paglia davanti ai bagliori di un caminetto. La identica posa delle dita sugli occhi, ma la tragedia che, invece di esplodere, implode in un chiarore di tenui colori pastello gialli, bianchi, azzurri, che toglie peso a quel corpo, trasforma la sofferenza in sgomento. Di fronte, quel vecchio non ha più la fisicità tangibile di una disgrazia, ma il vuoto svaporato della paura di affondare nel nulla. Van Gogh guarda il mondo e se stesso in un altro specchio. Ma è uno specchio che raggela l’emozione in un artificio sfibrato, preso in prestito probabilmente dai suoi amici simbolisti. Forse è anche questa una delle sue tante verità. Ma non era più intenso e più vero quel suo dire la solitudine e la morte di qualche anno prima?

Lo stesso dubbio che mi ritorna mettendo a confronto due sue teste di donna dell’85 che parlano ancora il linguaggio scabro del Nord, con quello smagliante ritratto di un militare in divisa, incontrato nel suo soggiorno ad Arles tre anni più tardi, sposando la febbre di catturare e sfruttare il tempo all’istante con cui le avanguardie e le derive dell’impressionismo, incantate di luce e altrove stanno contagiando la meglio borghesia della Francia e dell’Occidente. Là il male di vivere impastato di pennellate dense su volti secolari sommersi dal buio, qui l’avventura e il piacere di abitare il vento del presente. Lo sguardo nasce da un’empatia, una curiosità per l’altro, ogni altro che Van Gogh si porta appresso ovunque con la stessa insaziabile fame di conoscere e imparare da artista e uomo in fuga, spinta che in entrambe i casi è estranea alle scelte pigre, all’ omertà, ai calcoli del nostro abitare il terzo millennio. E se la smettessimo nel rivisitare Van Gogh di misurarne la qualità e la novità dei messaggi col metro del prima e del dopo che non gli appartiene. Non ci godremmo forse di più il piacere e le sorprese al dettaglio che ci riservano gli sbandamenti e gli andirivieni del suo voler dire troppe cose in una volta sola?

Nessuna paura di smarrirsi e perdere orientamento. Questa mostra ci offre la bussola di una regia molto solida e ben piantata a terra, affidata ad una esperta e una divulgatrice collaudata come Teresa Benedetti, convinta a ragione che, anche per una platea di massa, il viaggio a ritroso nella storia dell’arte e nella vita di qualunque suo protagonista vada ancorato alla Storia nei cui confini si svolge, alla trama di relazioni, confronti che le danno corpo. La mappa che questa mostra ci squaderna è dunque scandita da una sequenza di tappe in ordine cronologico. In più ad impreziosire il racconto l’idea di affiancare a ogni tappa e ad ogni gruppo di quadri corrispondente schegge di racconto tratte dallo sterminato carteggio che Van Gogh si è lasciato alle spalle. Stralci di citazioni che appaiono alle pareti, una frase dopo l’altra, come se l’autore le stesse scrivendo o rileggendo davanti a noi.

A volte per descrivere quello stesso paesaggio che è esposto lì accanto, o spiegare un personaggio ritratto. A volte per raccontare se stesso in quel preciso momento: progetti, emozioni, frustrazioni, sensi di colpa. A volte per riportare a galla la lezione di altri autori che lo hanno ispirato, gli hanno aperto strade impensate. Musiche, romanzi, saggi che lo hanno colpito.

Per molti visitatori sarà davvero una rivelazione, scoprire in questo artista autodidatta, impulsivo e scontroso, che si descrive come un cagnaccio ispido e arruffato, il profilo di un commentatore di così raffinata scrittura e di un intellettuale tanto curioso, affamato di conoscenza e aggiornato.

È questa curiosità, questa voglia schietta di confrontarsi che gli dischiude qualche spiraglio a Parigi, la capitale della pittura che conta, dove è già stato passando da un museo all’altro, e dove il fratello Theo lo convince a trasferirsi. Giusto in tempo per visitare l’ultima mostra degli impressionisti che ormai sono merce da museo, gravitano in altre sfere, altri salotti. E per incontrare i campioni, molto più avvicinabili della nuova generazione che li incalza: Seurat, Signac, Bernard, Gauguin. Con gli ultimi due stringe amicizia. A Seurat ruba come un soffio di libertà l’esperienza del puntinismo, che cerca di far sua, senza farsi imbrigliare dal rigore matematico di quello sfarinamento in pixel dei volumi. In mostra un quadro che tenta invano di imitarne lo stile: l’interno d’un ristorante, inghiottito da una luce avvampante e da un delirio di segni concitati e diseguali.

A Parigi non sfonda. Non riuscirà a vendere un quadro, quelle che si cominciano a vedere in giro sono tele cedute per comprarsi i colori o pagarsi un pasto. E poi quella vita non fa per lui. Decisivo il suo trasferimento ad Arles, a cercar linfa nel calore di quella gente più modesta, misera e senza pretese, e nel sole che lì non conosce dighe. È proprio quel bagliore prorompente a suggerirgli l’idea di celebrarlo, abbandonandosi alla melodia di un unico colore dominante: il giallo. Una sinfonia monocroma con lievi note di contrappunto evocate, nel siparietto dedicato a questa tappa, da due nature morte di forte impatto. Un cesto di limoni del 1887. E una tavola, datata 1889, con un piatto di cipolle, in cui si rappresenta in contumacia: la sua pipa, le cipolle che sono il suo cibo da povero, una lettera del fratello Theo, che è il suo confessore e il suo mentore, e un trattato di medicina alternativa.

Ormai è precipitato in un vortice senza uscita. C’è stato il litigio con Gauguin. L’orecchio mozzato. Il ricovero in ospedale a Saint Remy. Poi quello in manicomio, che è lui stesso a sollecitare. Povero Vincent, troppe voci contrapposte gli martellano la testa. Lasciandogli una sola certezza: quella di essere e sentirsi un pittore. Ora dipinge in maniera frenetica, non appena gli danno il permesso di uscire. Almeno nel recinto dell’ospedale, un giardino incolto che gli restituisce almeno il respiro d’infinito della Natura. Poi arriva il nullaosta di altre gite all’esterno, che dilatano gli orizzonti contro i quali mettere in posa la sua inquietudine. I campi di grano sorvolati dai corvi, i cieli stellati che accolgono insieme il sole e la luna, i segni e i colori che ora si raccolgono a macchia ora si avvitano a spirale. Nessun pittore prima di lui aveva osato tanto. Nessuno come lui aveva raffigurato il fuori con le convulsioni del sangue, del cuore, della pancia che gli si accavallano dentro. Il furore dell’imperfezione che lo porterà di lì a poco alla morte. Un suicidio anch’esso maldestro di cui probabilmente lui stesso si era pentito, rientrando nel suo alloggio di Auvers con un colpo di pistola nel petto. Ma era ormai troppo tardi.

Mi restano in mente, per ringraziare il suo genio, più che le ultime opere, due quadri dell’anno precedente. Non certo i più noti, o i più formalmente compiuti. Il primo raffigura un burrone tra le creste dei monti sopra Saint Remy, un imbuto di segni che precipita come una stella inghiottita da un buco nero. Il secondo inquadra un giardino, facendo convivere e stridere due sguardi. Il primo è un colpo d’occhio più sommario sullo sfondo. Il secondo fissa e ingrandisce la corteccia di un albero come le puntasse contro un teleobiettivo e poi le scavasse con un forcipe la vita che c’è dentro. Pochi centimetri di tasselli di varie tonalità sovrapposti e affiancati. Il massimo del realismo attraverso il massimo d’astrazione. Ai più giovani la mostra, abdicando al suo rigore, riserva in uscita un secondo più frastornante, congedo kitsch. Un tunnel di specchi, all’interno dei quali galleggiano immagini proiettate di girasoli e altre piante, che trascina forme e colori di Van Gogh verso il futuro virtuale del metaverso.