Alla Galleria Nazionale di Roma

Il colore Spalletti

Omaggio a Ettore Spalletti, maestro defilato del Novecento. Un grande del pensiero lento che si è trovato a muoversi in uno scenario globale che gira e cambia a velocità astronomiche. Ecco perché la sua arte è quella di un genio appartato

Ci sono artisti che, come i divi del cinema, bucano lo schermo. Ti afferrano per la pancia e ti trascinano dentro il loro mondo per emulazione. Con immediatezza. Ettore Spalletti, scomparso due anni prima di varcare la soglia degli ottant’anni, è sempre appartenuto ad un’altra specie di seduttori visivi che non ti stordiscono di provocazioni, abbracci incontinenti, irruzioni di desideri ma ti accarezzano la pelle per entrarti in testa. E non sempre ti convincono a fermarti il tempo che serve per sintonizzarti con i loro sussurri, spingerti a viaggiare verso il loro altrove, che magari poi scopri anche tuo. Possono raggiungere anche il successo internazionale e la stima degli addetti ai lavori ma è raro che varchino il traguardo della popolarità, scongiurino il rischio di precipitare in un oblio di passanti poco visti e incompresi. Soprattutto se come Ettore Spalletti fai poco o nulla per porvi rimedio.

Una fama raggiunta oltre quaranta anni fa, consolidata sulle maggiori ribalte, quattro presenze alla Biennale di Venezia, passerelle di prestigio in Europa e Oltreoceano, mostre in spazi pubblici e gallerie private, grande attenzione e lusinghiere pagelle da parte della critica. Ma poi la scelta personale di confinare l’ultima lunga parte della sua carriera in un paesino del pescarese, sua terra natale, tra quei paesaggi di valli e montagne e il profumo del mare dietro le creste, dove ha continuato a inseguire il sogno di acchiappare l’infinito per la coda e dargli forma, aggrappandosi e reinterpretando in un suo modo inconfondibile i linguaggi di pittura e scultura, tradizione di cui molti altri colleghi avevano accettato la messa al bando. Fuori dai riflettori ed alle pratiche che oggi sigillano l’Olimpo dei maestri del contemporaneo.

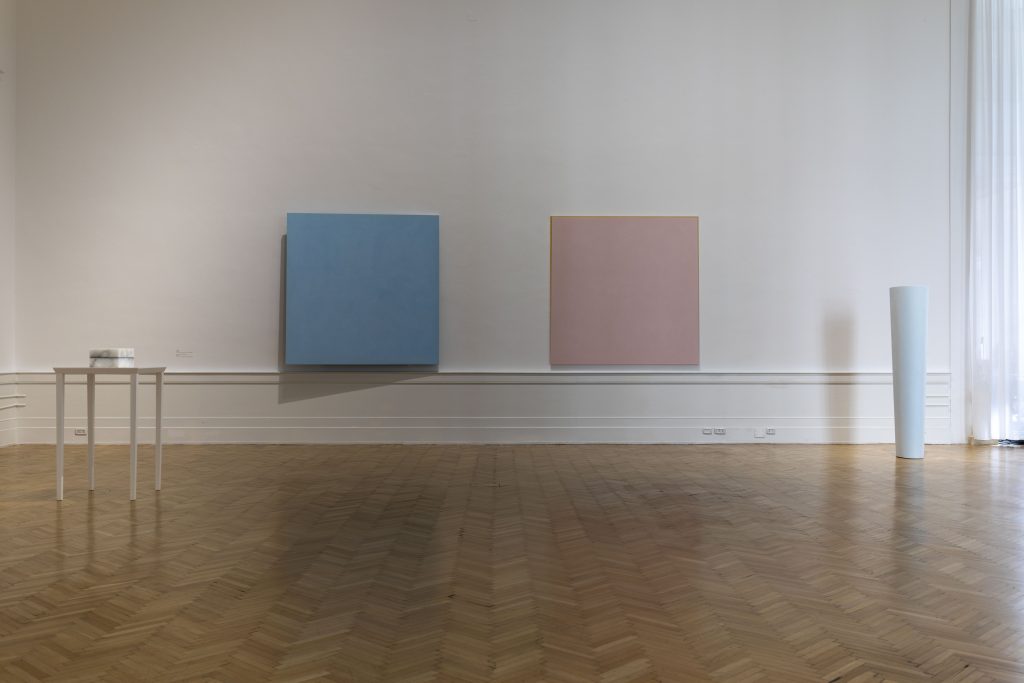

Titolo al quale Spalletti avrebbe diritto da primattore. Proprio per le contraddizioni da asceta affabile ma defilato, ambizioso ma troppo attento a se stesso, che incarna. La lentezza del suo pensare e produrre in uno scenario globale che gira e cambia a velocità astronomiche. Il contrasto tra gli orizzonti ideali cui indirizza lo sguardo, e il minimalismo, in cui si possono inquadrare le sue opere: una tavolozza di soli colori puri, quadri monocromi e sculture ambientali che si allontanano con piccole improvvise varianti, scarti inattesi, dai modelli della geometria euclidea e dell’architettura vitruviana, ma li confermano come base di partenza ineludibile. Seguendo insomma regole e certezze che la scienza e la fisica quantistica hanno da tempo demolito. Accettando la condanna all’imperfezione del demiurgo platonico e separando l’essere dall’esistere come il principale diaframma tra le apparenze imprecise e caduche del mestiere del vivere e l’eternità irraggiungibile del mondo delle idee. La speranza nell’Aldilà intravista nei miraggi d’infinito dell’aldiquà.

Spietato ed ottuso relegare, come sta avvenendo, fuori scena o in copioni da repertorio, questa tragicommedia che Ettore Spalletti ha scritto e riscritto con pignolo pudore fino alla sua scomparsa. Da applaudire dunque la decisione della Galleria nazionale di Valle Giulia, a Roma, di ravvivarne la memoria e l’esempio, come sta facendo con molti maestri che hanno accompagnato il trapasso tra l’arte del Novecento e quella d’oggi, dedicandogli una mostra che resterà in scena fino al prossimo febbraio.

Ottime anche le premesse dello spartito per questa rivisitazione elaborato dal curatore francese, Eric De Chassey. La prima: tutte le opere esposte vengono dall’abitazione studio abruzzese e cercano di rispettarne la scenografica sistemazione che l’artista aveva loro assegnato: compensandone periodicamente i vuoti di separazioni per vendite e trasferte in mostra. Spalletti scendeva in quell’enorme salone ogni giorno, e rimaneva a guardarle e ragionarci su prima di iniziare un nuovo lavoro.

La seconda: è il titolo ammiccante con cui è incastonata questa rassegna, Il cielo in una stanza, eco di una bella canzone di Gino Paoli che ha probabilmente accompagnato le inquietudini della sua adolescenza. Ma soprattutto esplicito richiamo a quel colore di fantasia, il più fascinoso tra le tante tonalità pastello inventate con un procedimento di stesura e impasto di polveri, con cui avvolgeva le superfici dei suoi solidi geometrici. Un celeste, che certo evocava quel cielo di mezza montagna su cui si affacciava nei giorni di bel tempo, ma a lavoro concluso risultava un celeste fuori natura, senza solchi di nuvole, luce depurata senza grumi di pulviscolo pronta a catturare altra luce, metafora degli orizzonti senza fine dell’aria e del mare. Oppure un colore declinato in sfumature sovrapposte, dallo scuro al più chiaro o solcato da presenze misuratissime di altri colori.

Spalletti lo applicava ai volumi archetipici che forgiava a ripetizione da scultore e che poi affiancava o accostava a suggerire soste e percorsi ai visitatori del suo studio e agli spettatori in transito delle sue mostre, come un invito a cercare dentro con lo stupore di chi entra in un palazzo incantato quelle vibrazioni d’assoluto e poi ad abbandonarcisi.

Un effetto che i curatori cercano di riproporre, ma che solo in foto, sembra raggiungere un suo parziale traguardo. Lo si rintraccia seguendo con gli occhi una diagonale ideale che taglia la sala d’esposizione e aggruppa nell’ordine in una stessa visione prospettica: un uovo delle dimensioni di un bimbo che spunta da terra, chiaro omaggio al Rinascimento, più in là la soglia di due colonne svasate a boccale, dietro ancora un altra colonna con un lato appiattito da una lastra di bianco, in fondo la macchia di un blu più scuro, ai due lati due pannelli celesti dai bordi sollevati.

Sono le piccole eccezioni a ribadire la regola, a imprimerle la misura di un rito d’iniziazione. Il noto che rivela l’ignoto. Una poesia di emozioni sottili che però si dissolve incompiuta, a metà. Perché sul resto delle pareti e in altri cimeli sul pavimento la regia fa spazio ad altri colori chiave, la porpora, il rosa, il bianco, il grigio, gli innesti dorati, altre forme, una coppa, una chiazza di blu circolare distesa a tappeto. E quel senso sofisticato di viaggio di meditazione sfuma in un campionario da retrospettiva qualunque, più agevole da metabolizzare con qualche aggettivo di circostanza mordi e fuggi.

Forse sarebbe bastato concentrarsi su un’unica tonalità dominante, come era stato sperimentato nelle tre mostre ad anello realizzate per celebrare il talento, poco conosciuto in Italia, di Spalletti nel 2015 in tre musei diversi: il Maxxi a Roma, il Madre a Napoli e Rivoli a Torino.

Ma credo che alla direttrice della Galleria di valle Giulia, Cristiana Collu, impegnata in una sua vistosa politica di concorrenza con l’altro grande museo romano di via Guido Reni, nato proprio per esplorare il campo del contemporaneo, non sarebbe piaciuto ripercorrere i passi di un’istituzione rivale. Forse sarebbe bastato adattare meglio il salone destinato alle mostre, modulare meglio il gioco e i riflessi di luce, che già in altre occasioni, si sono rivelati poco adatti al raccoglimento.

Forse sarebbe bastato piazzare al centro della sala quel gruppo di poltrone che Spalletti aveva sistemato nel suo studio e offriva come balconata d’affaccio ai suoi ospiti: ma qui non si usa.

Forse sarebbe servito adottare il punto di vista dell’autore della celebrazione, che non ha esitato a sagomare il suo studio con interventi di architettura e cappelle laterali per valorizzare in varie stanze l’incanto e il messaggio volatile dei suoi lavori: ma anche questo qui non si usa, o forse sarebbe costato troppo, come mettere subito in bilancio la spesa di un catalogo da offrire come ancoraggio ai visitatori (qui i cataloghi escono quasi sempre a mostra conclusa, come promemoria ad uso interno).

Per chi vuol vedere la differenza dell’effetto che fa, non resta che spostarsi in una saletta a fianco dove scorre un breve video. O ancora meglio con una rapida ricerca via Internet sintonizzarsi su un lungo “speciale” che la Rai, mescolando pubblico e privato, ha girato su Spalletti e la sua opera, le sue realizzazioni più riuscite, i critici e i galleristi che ne hanno annusato il genio e lo hanno promosso, il laboratorio dove si è rintanato e ha modellato sul suo estro e i suoi umori.

Chissà se a quel gentiluomo riservato, gentile e cortese, ordinato e pignolo, che al culmine della sua vita oscillava tra dubbi e speranza, sarebbero piaciuti i due siparietti, che il museo, quasi a risarcimento, gli riserva all’interno delle sue collezioni. Il primo, presente da quando la raccolta è stata riallestita, come laboratorio e vetrina di libere associazioni: un suo monocromo bianco accanto a una piccola tela anni trenta di Kandinskij. Il secondo, aggiunto per l’occasione in un’altra ala, affiancato ad uno specchio di Michelangelo Pistoletto.