Periscopio (globale)

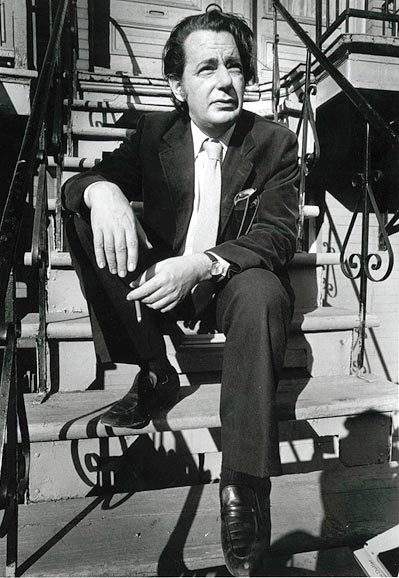

Scandaloso Richler

A vent'anni dalla morte, la fama di Mordecai Richler non accenna a diminuire. Eppure la sua compattezza di scrittore è pari alla sua totale libertà di ironia. Tanto se ne potrebbe fare un campione della letteratura "politicamente scorretta"

Mordecai Richler è uno scrittore rinfrescante. Non perché sia facile – anche se sicuramente non si perde dietro ad astruse disquisizioni pseudofilosofiche –, ma perché i suoi romanzi si leggono con un diletto che oggi confina con il senso di colpevolezza, costretti come siamo o ci sentiamo a valutare tutto secondo il metro di una superiore e presunta (ma quanto in realtà storicizzata?) correttezza etica e dell’opportunità politica. Ecco, Richler dimostra appunto come il romanzo (e qualunque creazione artistica che si rispetti) non possa mai essere piegato al cosiddetto politically correct e alle sue insidiose e oscure propaggini. La satira di Richler, in particolare, avrebbe perso qualunque sapore se il suo autore non si fosse sentito pienamente libero di prendersela con qualunque individuo e categoria, senza preoccuparsi di preservarlo e magari implicitamente rinchiuderlo in una riserva protetta. Come avrebbe detto Palazzeschi, insomma, lasciateci divertire!

Richler ci ha lasciati vent’anni fa, il 3 luglio del 2001, per un tumore ai polmoni, dopo una vita intensa da scrittore, sceneggiatore, giornalista e polemista che l’ha visto spesso sotto i riflettori. Nipote di un rabbino, nato nel quartiere ebraico di Montréal, in quella St. Urbain Street che più volte ritornerà nei suoi romanzi, Richler ha un’infanzia e un’adolescenza complicate non solo dall’essere parte della sparuta minoranza ebrea in un paese di cattolici francesi e protestanti anglosassoni, per i quali l’antisemitismo era uno dei pochi punti di convergenza, ma anche dalla separazione dei genitori e dalla necessità di sbrigare fin da subito lavoretti vari per guadagnare qualcosa. Questa dispersione di energie è probabilmente all’origine del suo primo relativo fallimento, il respingimento da parte della prestigiosa McGill University cui ambiva con tutte le sue forze.

Costretto a ripiegare su un college meno interessante, ben presto Richler si rende conto di aver sbagliato strada, e a diciannove anni attraversa l’oceano coronando il sogno (peraltro generazionale) di ritrovarsi a Parigi, dove immaginava di poter vivere da libero scrittore. Le cose non saranno così facili; in realtà riesce a vendere solo un paio di racconti, e dopo due anni si trasferisce in Spagna, rientrando poi in Canada per un periodo al momento della pubblicazione del primo romanzo, The Acrobats (1954). Ritornato di nuovo in Europa, a Londra incontra e sposa la modella Florence Wood, già madre di un bambino, al quale nel corso degli anni se ne aggiungeranno altri quattro. Florence, che gli rimane accanto per tutta la vita, sarà sempre la sua prima lettrice/editor (lui la definirà anzi la sua editor in residence). Pur rimanendo per il momento a Londra, Richler resta mentalmente ancorato al quartiere ebraico di Montreal, che sarà lo scenario dei suoi romanzi successivi, Son of a Smaller Hero (1955), A Choice of Enemies (1957) e soprattutto The Apprenticeship of Duddy Kravitz, del 1959 (L’apprendistato di Duddy Kravitz, uscito in Italia, come gli altri suoi libri principali, per Adelphi).

Il personaggio eponimo è solo il primo di una serie di protagonisti splendidamente delineati con tutti i loro pregi e difetti, di fronte ai quali Richler rifugge da qualunque atteggiamento moralistico. Duddy – e più tardi, come vedremo, i vari Joshua, Solomon e Barney – è un personaggio a tutto tondo, cinico e irriverente, dolce e spietato, calcolatore e generoso, tale da attirare su di sé le critiche e l’ostilità di tutti i farisei del mondo. Non a caso, il libro sarà reputato scandaloso soprattutto nel ristretto ambiente dell’ebraismo canadese a cavallo fra gli anni Cinquanta e Sessanta e farà del suo autore una specie di rinnegato. Con il suo arrivismo privo di scrupoli ma quasi innocente – reso persino all’eccesso e un po’ sopra le righe (ma con istrionismo autentico) da un giovane Richard Dreyfus nel film diretto da un amico fraterno di Richler, Ted Kotcheff – Duddy incarna tutti i difetti tradizionali dell’ebreo attestati da secoli di letteratura, ma anche molte delle sue qualità. Figlio di un tassista che per arrotondare fa senza alcuna remora il prosseneta, Duddy prende in parola il nonno quando questi, dall’alto della sua saggezza, gli rivela che un uomo non può considerarsi tale se non possiede una parcella di terra: il nonno si riferiva alla terra promessa, ma Duddy, più prosaicamente, pensa subito alle immense distese del Canada e agisce di conseguenza, perseguendo con tutti i mezzi, leciti e illeciti, il sogno di possedere un giorno un complesso alberghiero sulle rive del San Lorenzo. Il titolo è dunque eminentemente ironico. Altro che Wilhelm Meister: l’apprendistato qui è più vicino, semmai, a quello dei picari, che imparano a vivere grazie ai colpi di un’incerta e alterna fortuna.

(A proposito delle modalità che portarono a girare il film, con un budget del tutto incongruo, chi vuole divertirsi vada a leggersi, nella raccolta Home Sweet Home, il capitoletto dedicato all’impresa, che può valere anche quale esempio della brillantezza di Richler nei suoi articoli e contributi da giornalista; mentre per dar conto della sua attività di polemista occorre citare en passant almeno il volume Oh Canada! Oh Quebec! Requiem for a Divided Country, del 1992, che diede la stura a interminabili polemiche e lo consacrò definitivamente come massimo denigratore della patria.)

Seguiranno altri romanzi, alcuni dei quali in una vena quasi surrealista, fino alla svolta di St. Urbain’s Horseman, del 1971, e soprattutto, quasi dieci anni dopo, nel 1980, di Joshua Then and Now (Joshua allora e oggi), con cui Richler, ormai tornato a vivere a Montreal, s’impone nel mondo letterario, canadese e non solo, con una rievocazione sotto mentite spoglie della sua infanzia e adolescenza nella zona di St. Urbain Street, da cui prende poi le mosse per ricostruire l’intera vita del suo protagonista, sconvolta da uno scandalo a sfondo sessuale. Dall’ospedale, dove si trova in uno stato che si definirebbe confusionale, Joshua Shapiro deve assolutamente cercare di rispondere all’enigma della sparizione della moglie e ricostruire quindi con attenzione tutta la propria esistenza.

Nelle more della stesura del romanzo Richler si è intanto dedicato anche a un’intensa attività pubblicistica e ha scritto sceneggiature e libri per bambini. Nel 1989 il successo del romanzo precedente è confermato da Solomon Gursky Was Here (Solomon Gursky è stato qui), altro testo divertentissimo in cui, lasciandosi finalmente alle spalle il ruolo (che cominciava a stargli un po’ stretto) di cantore del proprio quartiere, s’impegna in un lungo viaggio che gli fa attraversare due secoli e vari continenti, con la ricostruzione di una dinastia ebraica che può ricordare – ma con un tono molto più lieve e umoristico – il tentativo fatto da noi da Alessandro Piperno con le famiglie dei Sonnino e Pontecorvo. Per questo romanzo, oltretutto, Richler si dedica a un’intensa attività di documentazione, che spesso si tende a dimenticare e dare per scontata, sulla spedizione di Franklin, i territori del Nord-Ovest e gli inuit. A tale proposito, nel libro compare fra l’altro una delle scene più divertenti in assoluto tra le tante descritte dall’autore, quella in cui il protagonista vorrebbe convertire all’ebraismo una comunità di inuit. Andrebbe tutto bene, non fosse per la legge dello Yom Kippur che prevede un digiuno fino al tramonto – e a quelle latitudini il sole non tramonta, com’è noto, per sei mesi… Al di là del valore ironico e aneddotico, l’esempio mostra bene come, con buona pace delle religioni monoteiste, le nostre sovrastrutture mentali, e in particolare quelle politiche e religiose, siano anzitutto storico-geografiche, ancorate cioè a un dato tempo e luogo, e quanto sia arduo poter loro riconoscere un valore universale.

Nel 1997 esce il libro che darà a Richler la vera notorietà internazionale e che otterrà un enorme successo in particolare, si parva licet e per ragioni che sarebbero tutte da sviscerare, da noi in Italia. Mi riferisco a Barney’s Version (La versione di Barney), che nel 2010 sarà ripreso al cinema ad opera del regista Richard J. Lewis, stavolta con grande dispiego di mezzi, un ottimo cast (Paul Giamatti, Dustin Hoffman, Rosamund Pike, Bruce Greenwood) e tuttavia con esiti non eccezionali. Il problema è che per l’ironia, la spericolatezza narrativa, le sue inquietudini e contraddizioni, il romanzo è semplicemente inarrivabile e irriducibile, ragion per cui pesa e peserà sempre, ingombrante, su qualunque tentativo di riduzione cinematografica, per quanto ben pianificato e ben eseguito.

Una volta tanto, comunque, il “caso letterario” è giustificato: Barney’s Version è infatti un romanzo perfettamente costruito, divertente, profondo, toccante, in cui il protagonista settantenne, per difendersi dall’assurda accusa di aver ucciso un amico e di averne fatto sparire le spoglie mortali, rievoca tutta la sua vita, a cominciare dai tre matrimoni. Assistiamo così a scene della sua infanzia e adolescenza a Montreal, già cantate con altre tonalità in libri precedenti, per passare poi alla Parigi degli anni Cinquanta e al ritorno in Canada, dove il protagonista fonderà una casa di produzioni cinematografiche (chiamata, non a caso, otally Unnecessary Productions), il che dà il pretesto a Richler d’introdurci al divertente mondo del cinema che ha frequentato in qualità di sceneggiatore e adattatore di copioni. Con buona pace della critica femminista, che vede, oltre a una misoginia connaturata, piattezza e ripetitività nei suoi personaggi femminili, emerge qui su tutte, accanto a Barney, la figura della terza moglie Miriam, modellata su Florence, la consorte di Richler, figura che è poi l’unica in grado di gestire in qualche modo il temperamento esorbitante del protagonista. Un uomo autodistruttivo, nevrotico, patetico, eccessivo – e in tutto questo così maledettamente simile a ciascuno di noi da creare una profonda empatia con il lettore, avvincerlo ed emozionarlo.

In tutta la sua opera il grande segreto di Richler è stato non tanto di restare sempre all’opposizione, cosa che ha fatto peraltro con un certo successo, quanto di non scrivere mai una frase banale. A volte la sua ricerca dell’espediente per épater le bourgeois potrà sembrare eccessiva o sforzata, ma quasi sempre coglie nel segno, e dai suoi sproloqui il lettore esce a un tempo affascinato e offeso, con un dosaggio diverso a seconda della capacità di tolleranza di ciascuno di noi. Accusato di volta in volta di sessismo, razzismo, superficialità, aggressività (e chi più ne ha più ne metta), Richler ha avuto la rara capacità di non retrocedere e di non censurare alcun cattivo pensiero, di mostrare se stesso, i suoi personaggi e i suoi lettori per quello che davvero tutti noi siamo, con i nostri momenti d’insofferenza, settarismo, razzismo e stupidità. Già solo per questo gli andrebbe eretto un monumento al valore.

Concludo con una breve parentesi. Qualche settimana fa la rivista on-line The Italian Review ha pubblicato un’intervista ad Alessandro Piperno in cui, fra altre cose, si parla della difficile scoperta della “voce”, che giustamente Piperno distingue dall’originalità. La voce, dice Piperno, è un po’ come il passo, che varia da persona a persona e può rendere ciascuno di noi inconfondibile. Ebbene, sembrerà strano al profano, ma la voce non è data a tutti; in un contesto letterario sempre più omologato, in cui lo strapotere degli editor sugli scrittori è cosa comprovata e apparentemente irreversibile (e tale da produrre piattezza e conformismo), per chi scrive si fa sempre più difficile trovarla e rimanerle fedele (“non opporle resistenza”, dice Piperno in modo più che pertinente) in tutta la propria produzione, da un testo all’altro. Ecco, io credo che nel ricordare Richler – grande bevitore e fumatore, inarrestabile epicureo – non si possa ignorare il fatto che il canadese una sua voce, perfino stentorea, l’aveva, e che ha saputo condurci con essa, e anche grazie ad essa (oltre alle capacità ingegneristiche necessarie per costruire un buon romanzo), attraverso le sue formidabili storie.