Periscopio (globale)

I fiumi di Mishima

A cinquant'anni dalla sua plateale morte (un suicidio rituale in stile tradizionale giapponese), la memoria di Yukio Mishima resta sospesa tra la complessità della sua letteratura e la teatralità esasperata della sua vita

Il 25 novembre è una data fatidica. Esattamente cinquant’anni fa avveniva infatti il più famoso suicidio nella storia letteraria del Novecento. Parlo naturalmente del seppuku o suicidio rituale (e fortemente teatrale) di Yukio Mishima, uno dei più significativi scrittori giapponesi del secolo scorso – un atto estremo in cui motivi psicologici, politici e letterari sono inestricabilmente intrecciati.

Al momento della morte, Mishima era convinto di essere una fonte di insuperabile imbarazzo per tutti; per i giapponesi, anzitutto, di cui metteva in luce la pavidità, la mancanza di spina dorsale e lo sprezzo delle tradizioni patriottiche; ma anche per gli occidentali, che avrebbero faticato molto non dico a comprendere, ma anche solo a non travisare del tutto tanto la sua poetica quanto i motivi delle sue azioni. A questo proposito, nelle Lezioni spirituali per giovani samurai aveva scritto: “Ci illudiamo che la cultura giapponese sia debitamente conosciuta in Europa e in America, e invece nella mente degli occidentali l’uomo giapponese si identifica quasi sempre con il samurai. (…) Per noi giapponesi il samurai è l’immagine di un antenato. Per gli occidentali è la figura di un nobile selvaggio. Dobbiamo sentirci fieri di essere dei selvaggi”.

Entrambi i fraintendimenti, quello interno e quello esterno, lungi dall’essere fonte di cruccio, sembravano divertirlo e stimolarlo a provocazioni sempre maggiori, fino alla decisione irreversibile di occupare un presidio militare e andare incontro al proprio destino di samurai, ovvero l’auto-sventramento cui questi ricorreva per protesta quando il proprio signore – come il governo giapponese nel 1970 – stesse commettendo un grave errore e non ne ascoltasse il consiglio. In quest’ottica, e come viene peraltro rappresentato nel teatro kabuki con dovizia di particolari, il seppuku non è un’autoumiliazione, ma un privilegio riservato a una classe di pochi privilegiati e illuminati.

In concreto, con la sua protesta Mishima stigmatizzava il ridimensionamento del ruolo del Giappone nel mondo e l’accettazione di condizioni incompatibili con le tradizioni del Giappone arcaico, prima fra tutte la nuova costituzione e il Trattato di San Francisco con cui, fin dal secondo dopoguerra, era stato imposto al paese un sostanziale disarmo: non a caso, il suo suicidio coincide con la cerimonia d’apertura della Dieta, cui presenziavano primo ministro e Imperatore. Ma la data del 25 novembre era, anche per altri motivi, una data storica per il Giappone, quella dell’inizio delle manovre che avrebbero portato all’attacco a Pearl Harbor il 7 dicembre del 1941. Il fatto poi di togliersi la vita in modo spettacolare e mediatico – al contrario di quanto farà due anni dopo il suo maestro di letteratura Yasunari Kawabata, suicidatosi con il gas, in silenzio e discretamente – corrispondeva alla personalità del tutto particolare di Mishima e alla sua fede, peraltro mal riposta, nel potere liberatorio e dimostrativo del proprio atto. Atto che aveva già annunciato in modo particolareggiato non solo in molte sue opere, come vedremo, ma anche, e ancor più esplicitamente, qualche mese prima in un’intervista al regista Nagisa Oshima, in cui parlava con foga del seppuku, sia pure senza collegarlo (ancora) a un’azione politica precisa.

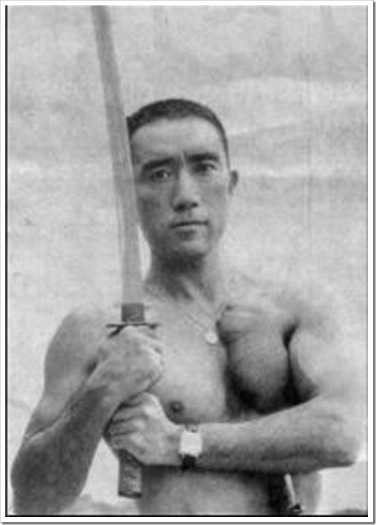

Mishima aveva suddiviso la sua vita e la sua opera in quattro “fiumi”, grosso modo corrispondenti alla ripartizione in altrettanti capitoli del film che gli ha dedicato Paul Schrader: i fiumi della scrittura, del teatro, del corpo e dell’azione. È in quest’ultimo fiume, evidentemente, che penna e spada confluiscono, creando una sintesi che si sostanzia del momento stesso della morte, quando finalmente s’incontrano l’uomo di lettere e il cultore di arti marziali. Va ricordato qui il culto del corpo di Mishima, che era riuscito a fabbricarsi nel corso degli anni, con ferrea disciplina, un involucro fisico molto vicino al proprio ideale di forza e compattezza, con il quale affrontare la morte sfuggendo – come scrisse anche Henry Miller in un suo saggio – al naufragio della vita, opponendo l’eccesso e il coup de théâtre alla volgarità e al declino dei valori.

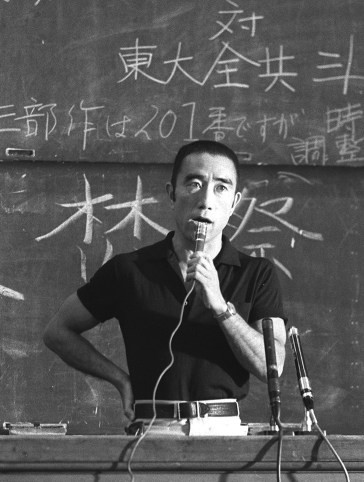

E va ricordata anche subito, per sgombrare il campo da qualsiasi malinteso politico, la sua distanza da movimenti occidentali come il fascismo; per certi versi, la sua difesa del Giappone tradizionale, il suo nazionalismo di stampo sentimentale, aveva perfino alcune caratteristiche di sinistra, come risultò dal famoso dibattito all’Università di Tokyo con il movimento studentesco di quegli anni, quando entrambe le parti scoprirono di avere dei punti di contatto, a cominciare dalla difesa del mondo contadino e dal perseguimento di una maggiore equità sociale. Per Mishima, tuttavia, agli studenti mancava la suprema sintesi, simboleggiata dalla figura dell’Imperatore, la cui difesa (non in quanto persona, ma in quanto, appunto, valore simbolico) doveva costituire l’impegno principale di ciascun giapponese. “Nel Giappone moderno,” scriveva ancora Mishima nell’opera poc’anzi citata, “non esiste alcuna possibilità di dimostrarsi realmente coraggiosi, né esiste per un codardo il timore di essere scoperto come tale. (…) Viviamo in modo tale che nulla ci costringe a testimoniare la nostra risolutezza nell’affrontare la morte.”

Le circostanze esterne dell’azione cruenta, anche grazie alla puntigliosa ricostruzione nel film di Schrader, sono oggi ben note a tutti, e corrispondono – come rilevato in un famoso saggio anche da Marguerite Yourcenar – a una teatralizzazione lungamente premeditata e accuratamente preparata. A cominciare dalla creazione del Tatenokai o Società dello Scudo, un’organizzazione paramilitare dalle uniformi elegantissime formata da un centinaio di studenti, da lui stesso ideata a protezione dell’Imperatore e tollerata dal governo che le metteva a disposizione le proprie strutture militari. È con una manciata di accoliti del Tatenokai, appunto, che lo scrittore occupa per ottanta minuti la Scuola militare, il quartier generale delle cosiddette Forze terrestri di autodifesa a Ichigaya, nel centro di Tokyo, e ne prende in ostaggio il comandante. Dal balcone dell’ufficio di questi arringa, con un appassionato discorso in favore della tradizione imperiale, un migliaio di soldati convocati nel piazzale sottostante, ne viene deriso e dileggiato (anche perché il frastuono degli elicotteri che cominciano a sorvolare il quartier generale rende difficile comprenderne le parole), e si dispone infine alla cerimonia del seppuku, preparata in precedenza con grande cura. Rientrato nell’ufficio del comandante, si sventra con la sua spada e viene infine decapitato, prima (ma in modo maldestro) dal fedele Morita Masakatsu, forse l’ultimo dei suoi amanti, che gli colpisce però le spalle e lo lascia agonizzante, e subito dopo da un altro dei suoi aiutanti, Hiroyasu Koga, più esperto nell’arte del kendō, che finalmente gli trancia il capo di netto.

In questo modo Mishima riaffermava la sua adesione a una società eroica, feudale e cavalleresca (e ai suoi valori estetici), di cui nel Giappone moderno rimangono tracce sempre più flebili, e al tempo stesso il disagio di dover vivere immerso in quella futile e inconsistente modernità che pure, per certi versi, lo divertiva. Personaggio contraddittorio come tanti suoi modelli del decadentismo europeo (da D’Annunzio a Cocteau a Pound), Mishima non solo viveva in una casa occidentale e borghese, piena di ritratti e paesaggi ottocenteschi, mobili in stile vittoriano e oggettistica rococò, ma era anche solito precipitarsi a inaugurare quelli che oggi chiameremmo i locali della movida, cioè qualunque bar o ristorante esotico (ovvero occidentale) che venisse aperto a Tokyo alla fine degli anni Sessanta, da cui poi, come in una sorta di contrappasso, ricavava ulteriori dimostrazioni della vacuità della vita. Sentimento che in lui era stato rafforzato, peraltro, fin dai primi anni Cinquanta per i viaggi in Europa e negli Stati Uniti quale corrispondente dell’Asahi Shinbun e in seguito ogni qualvolta aveva lasciato il Giappone. Su un piano diverso e sebbene in maniera meno evidente, in flagrante contraddizione con la sua visione tradizionalista è però anche il concetto del suicidio dimostrativo utilizzato quale forma di affermazione del sé e di propaganda a favore di un’idea, che il Giappone feudale non conosceva, in quanto il suicidio era considerato sì come un dovere, ma solo a certe, particolarissime condizioni.

La dimensione psicologica dell’uomo e del personaggio è d’altronde estremamente complessa: intanto, è allevato dalla nonna paterna, Natsuko, un’aristocratica nevrotica e delusa da un matrimonio sbagliato. Natsuko riesce infatti a imporsi alla madre naturale del futuro scrittore, che viene praticamente esautorata. Il debole e malaticcio Kimitake Hiraoka (questo il nome vero di Mishima) cresce in pratica nella stanza della nonna, in un ambiente felpato, in cui gli sport sono banditi ed egli è incoraggiato a sviluppare la parte femminile del suo carattere. In seguito, tuttavia, dovrà ritornare nell’alveo familiare per sottoporsi invece alla disciplina di un padre ossessionato dalle dimostrazioni di virilità e dal militarismo. Dello scontro e dell’impossibile mediazione fra questi due stili di vita è testimonianza il suo primo romanzo (e anche primo grande successo) scritto a ventiquattro anni, Confessioni di una maschera (1949), in cui esprime l’impossibilità non solo di amare persone dell’altro sesso, ma anche di riconoscere l’attrazione per esponenti del proprio, in una società che della repressione dei sentimenti fa una delle sue peculiarità.

Visto spesso come una parentesi di serenità lirica nel complesso della sua opera, La voce delle onde, scritto nel 1954 a seguito di un viaggio in Grecia e liberamente ispirato agli Amori pastorali di Dafni e Cloe di Longo Sofista, racconta di un idillio tra un giovane povero e una ragazza di buona famiglia che si svolge sull’isola di Kami (nel libro: Uta-jima), nel golfo di Ise. Idillio che potrà realizzarsi, tuttavia, solo dopo diverse peripezie, e allorché il giovane pretendente, Shinji, sarà riuscito a dimostrare al futuro suocero, l’armatore Terukichi, il proprio valore con un atto di coraggio, salvando, nel corso di un terribile tifone, la nave su cui si è imbarcato come mozzo. La conclusione di Terukichi nel concedergli finalmente la mano della figlia è che “la sola cosa che conti realmente in un uomo è lo spirito d’iniziativa.”

Il contrasto insanabile fra il Giappone tradizionale e uno Stato moderno dall’identità incerta e confusa compare già in forma compiuta nel Padiglione d’oro, del 1956, in cui Mishima esplora e ripercorre la genesi di un evento di qualche anno prima, quando un monaco novizio, ossessionato o anzi letteralmente posseduto dalla sua bellezza, aveva tentato di incendiare il famoso tempio di Kyoto. L’atto sacrilego, al di là delle motivazioni psicologiche, è ispirato alla dottrina buddista del disagio di fronte alla bellezza in quanto pura apparenza, talché la sua cancellazione diventa un simbolo per la cancellazione del mondo intero, delle cui limitazioni occorre liberarsi.

Malgrado le sue malcelate simpatie omosessuali, nel 1958, con una cerimonia pienamente occidentale all’Intercontinental Hotel di Tokyo, un elegantissimo Mishima in smoking sposa Yoko Sugiyama, donna attraente e di notevoli capacità organizzative, che gli darà due figli ma non riuscirà mai a placarne completamente l’ansia e le ossessioni. Sette anni dopo, in un’esperienza da regista cinematografico (volendo, si possono trovare numerosi parallelismi con la parabola di Pasolini), Mishima filmerà anzi un suo racconto, dal titolo Patriottismo, in cui, nei panni del protagonista, commette appunto un suicidio rituale, rappresentato con notevole verosimiglianza. Intanto, nel 1960, stavolta in qualità di regista teatrale, aveva messo in scena a Tokyo, dopo averla tradotta lui stesso, la Salomè di Oscar Wilde, un’altra ossessione di vecchia data, che sarebbe poi tornata in scena nel suo allestimento nella primavera del 1971, qualche mese dopo la sua morte – culminando naturalmente nella famosa scena della decapitazione di San Giovanni Battista.

Nel 1959 era intanto uscito con scarso successo l’ambizioso e lungo romanzo La casa di Kyōko: qui seguiamo le peripezie di quattro personaggi maschili – un pugile, un pittore, un attore e un uomo d’affari – fra i quali Mishima sembra ripartire le proprie caratteristiche o, se si vuole, le diverse tendenze che innerveranno tutta la sua esistenza. Sono tutti alla ricerca, più o meno frustrata, del senso autentico della vita e cercano riparo nella casa della protagonista femminile, Kyōko, in giapponese “specchio”, che ne accoglie le confidenze e le passioni in un momento storico, quello del dopoguerra, che le sembra, così come del resto allo scrittore, privo di qualsiasi senso. L’eterno dissidio fra un Giappone tradizionale e aristocratico e la nuova società dinamica e materialista ricompare l’anno dopo anche nel romanzo Dopo il banchetto (1960), vero e proprio succès à scandale poiché in esso Mishima denunciò sotto mentite spoglie le malversazioni di un noto uomo politico dell’epoca, un ex ministro, il quale, perfettamente riconoscibile nel libro, gli fece causa per violazione della vita privata e diffamazione, vincendola e ottenendo un risarcimento, peraltro simbolico.

Segue nel 1963 l’elaborato e complesso Il sapore della gloria, dove ritorna un personaggio piuttosto simile al protagonista del Padiglione d’oro: anch’egli rifiuta quello che Mishima definisce l’ordine interno del mondo, con cui però si compromette irrimediabilmente nel momento stesso del passaggio dall’infanzia all’età matura. Il romanzo ispirerà un brutto film americano e soprattutto un’opera lirica di Hans Werner Henze, Das verratene Meer.

Nella tetralogia Il mare della fertilità, apparsa tra il 1965 e il 1970, compare fra gli altri (nel secondo volume, Cavalli in fuga) il personaggio di un giovane cultore del kendō, Isao Iinuma, che finisce anch’egli suicida mediante seppuku, e che nella sua ideologia, con la fedeltà per l’imperatore, la simpatia per le masse contadine e il rigetto dell’occidentalizzazione forzata, sembra rispecchiare perfettamente le idee dell’ultimo Mishima. Nel primo romanzo, Neve di primavera, la vicenda aveva preso le mosse da un altro suicidio, quello del ventenne Kiyoaki Matsugae, mentre nei romanzi successivi (della tetralogia fanno parte anche Il tempio dell’alba e La decomposizione dell’angelo), seguiremo le successive reincarnazioni di Kiyoaki in altri giovani dei quali si mette alla ricerca il protagonista Shigekuni Honda, che tuttavia in conclusione, e in età avanzata, finirà col dover riconoscere l’assoluta inconsistenza e frivolezza della vita umana.

L’ultimo volume, La decomposizione dell’angelo, finito qualche mese prima del seppuku ma inviato all’editore il giorno del suicidio e datato appunto 25 novembre 1970, colpisce anzitutto per la bellezza dell’incipit: quasi quattro pagine di descrizione pura, senza l’ombra di un personaggio. Da segnalare poi alcune frasi lapidarie, che danno un’idea dell’acume e della precisione dello sguardo di Mishima (qui nella traduzione di Emanuele Ciccarella), come: “Gli piacevano le persone che rifiutavano categoricamente di riconoscere l’esistenza di questo mondo.” Oppure: “Gli uomini non desiderano che i loro animali preferiti vivano più a lungo di loro. Una vita breve è condizione essenziale per l’amore.” Non manca neanche qualche metafora ardita: “Le voci dei bambini scintillavano come schegge di vetro” o “…prese a parlare come se gettasse la cicca delle sue parole nel posacenere.” Per non parlare della magistrale, illuminante descrizione della vecchiaia, estrema beffa che colpisce anche l’ormai anziano Honda: “…erano attenti osservatori e commentatori della psicologia senile, a patto che non si trattasse della loro. (…) Avevano entrambi un ricordo vago delle cose accadute negli ultimi dieci, vent’anni; ma per quel che riguardava eventi remoti, concernenti le famiglie e i fatti che le riguardavano, facevano a gara in precisione, quasi consultassero un albo d’oro. Spesso si accorgevano che nessuno dei due ascoltava l’altro e che avevano solo recitato un monologo simultaneo.” Basato su una leggenda buddista, che descrive le cinque stimmate o segni del decadere di angeli un tempo eterni, il finale della tetralogia è stato letto come l’ultima allegoria di un Giappone che Mishima vede ormai come un organismo senz’anima e in fatale declino, con il protagonista, Shigekuni Honda, costretto ad ammettere nel finale che l’ultima reincarnazione di Kiyoaki non rappresenta che un fallimento e che il passato non può essere rivissuto, poiché il tempo conduce a un progressivo svuotamento del senso della vita e a una rassegnata accettazione della sua irrealtà. Sono davvero pochi i casi in cui arte e vita sembrano essersi saldati con tanta tragica coerenza.