A proposito di “Unwanted”

Razzismi d’America

La storica italoamericana Maddalena Marinari ha studiato le politiche restrittive negli Usa contro l'immigrazione di italiani e ebrei dal 1882 in avanti. E, tra l'altro, ha dimostrato come Trump su questo tema abbia fatto fare all'America un salto indietro di oltre un secolo

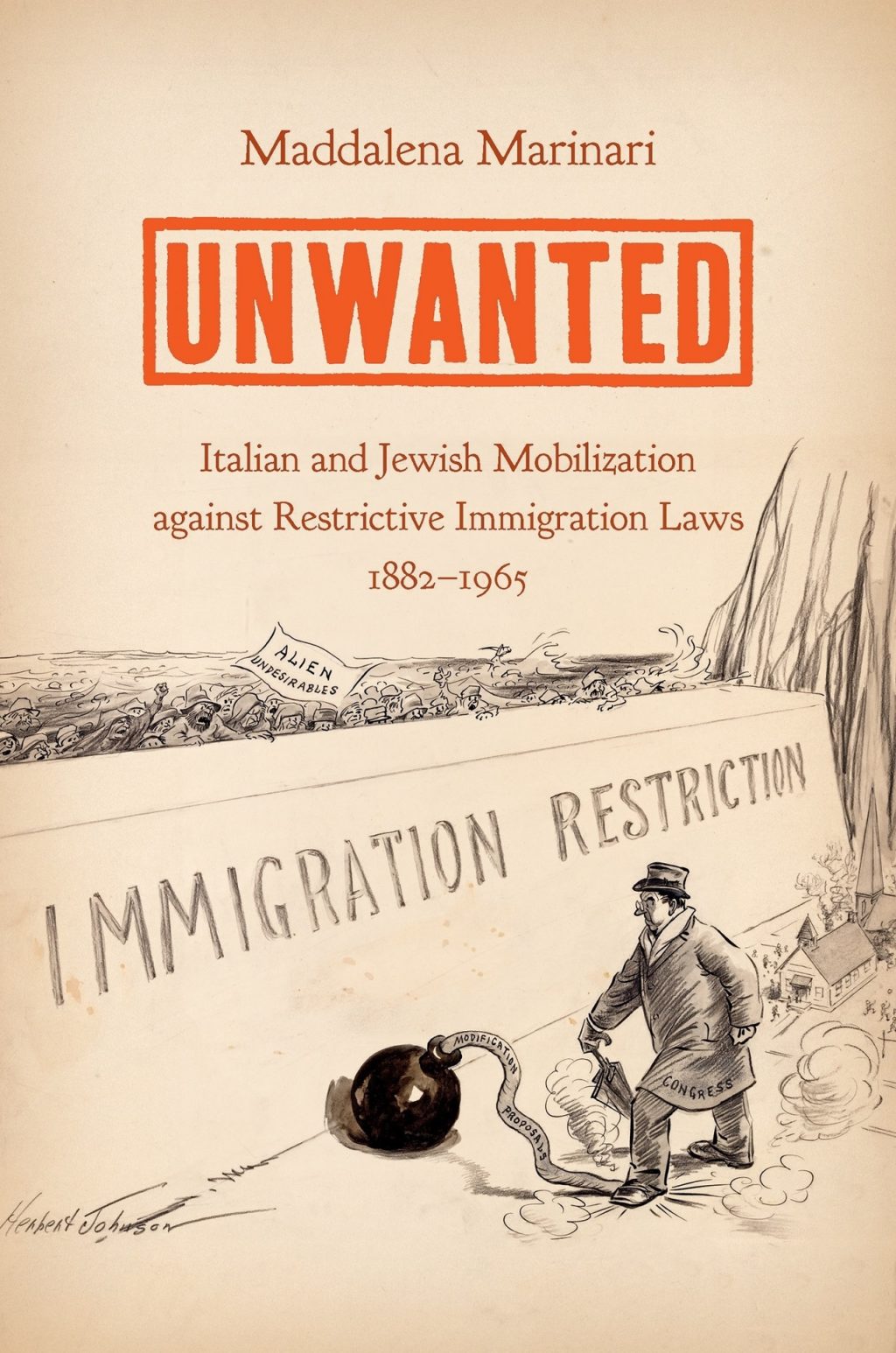

Il democratico Thomas Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti dal 1913 al 1921, osservò nel 1902, nel quinto volume della sua Storia del popolo americano, che all’epoca stava approdando oltreoceano «la classe più diseredata dell’Italia del Sud», italiani talmente privi di capacità e di spiccata intelligenza che «i cinesi erano da rimpiangere». Wilson enfatizzava il suo disprezzo alludendo all’impopolarità dei cinesi stessi nella politica statunitense, che è tutt’altro che recente. Per loro, le frontiere si erano già chiuse nel 1882 con il Chinese Exclusion Act firmato dal presidente allora in carica, il repubblicano Chester Alan Arthur. Un’ostilità bipartisan contro gli immigrati ben documentata dalla storica italoamericana Maddalena Marinari in un saggio pubblicato negli Stati Uniti, Unwanted, “La mobilitazione italiana ed ebraica contro le leggi restrittive sull’immigrazione 1882-1965” (University of North Carolina Press, 280 pag., 26,11 euro, ebook 13,50 euro), che sarà presentato il prossimo 8 settembre in diretta streaming su YouTube a cura del Tenement Museum di New York, fondato nel 1988 per rievocare la storia americana dell’immigrazione.

Tra il 1871 e lo scoppio della prima guerra mondiale, 12,9 milioni di emigrati dall’Europa e dall’Asia sbarcarono negli Stati Uniti e in seguito, negli anni Venti, le comunità più ampie risultavano gli italiani (4 milioni) e gli ebrei dell’Europa dell’Est (2 milioni, per lo più di provenienza russa). In precedenza risiedevano negli Stati Uniti solo 11.725 italiani e circa 150mila ebrei, la maggior parte dei quali giunti dalla Germania. «Molti americani di origine europea occidentale e settentrionale giudicavano questi nuovi immigrati come non bianchi, biologicamente e culturalmente inferiori e inassimilabili», scrive nell’introduzione l’autrice, docente al Gustavus Adolphus College di St. Peter, nel Minnesota, chiarendo nel primo dei sei capitoli del volume (La battaglia inizia. La prima guerra mondiale e la fine dell’immigrazione aperta dall’Europa) che, dal 1896 al 1917, gli italiani e gli ebrei «trovarono nel dibattito sul test di alfabetizzazione la prima opportunità di unire le forze per opporsi all’approvazione di nuove politiche restrittive».

Una cooperazione favorita dal fatto che «molti dei consoli e ambasciatori italiani negli Stati Uniti venivano dall’Italia settentrionale e centrale, e spesso condividevano lo sdegno degli americani per l’analfabetismo degli immigrati italiani, in maggioranza meridionali». E nel 1906 un gruppo di influenti ebrei americani di origine tedesca, comprendente l’avvocato Louis Marshall e l’imprenditore tessile Cyrus Leopold Sulzberger (il padre di Arthur Hays Sulzberger, editore del New York Times dal 1935 al 1961), notando la blanda reazione americana ai pogrom nell’Europa dell’Est, aveva fondato l’American Jewish Committee (AJC), per rinsaldare la tradizione degli Stati Uniti come rifugio per gli oppressi. Era a rischio anche la posizione sociale degli ebrei meglio integrati, in quanto i nativisti, convinti che americani non si diventa, «come gli antisemiti non distinguevano tra gli ebrei tedeschi e quelli dell’Europa dell’Est». L’AJC divenne presto un modello per gli anti-restrizionisti di altri gruppi etnici, «per la sua forte leadership, la coesione interna, le sofisticate tecniche di lobbying, gli alleati non ebrei ben scelti e il notevole tempismo».

Da buon avvocato fu proprio Marshall, repubblicano e presidente dell’AJC dal 1912 al 1929, a scovare l’argomento in apparenza decisivo contro il test di alfabetizzazione: una lama a doppio taglio che chiudeva la porta agli immigrati più poveri e illetterati, ma la spalancava agli anarchici e ai comunisti che, al contrario, erano spesso di ottima cultura. Il presidente Wilson, che a fini elettorali aveva inoltre ritrattato le precedenti affermazioni per ingraziarsi gli italoamericani, pose il suo veto al test, che tuttavia entrò in vigore con l’Immigration Act del 1917, perché il Congresso non aveva voluto sentire ragioni: era sensazione diffusa che la guerra in corso avrebbe incrementato a dismisura gli arrivi. Marshall e l’AJC ottennero comunque l’esenzione dal test per quanti fuggivano dalle persecuzioni religiose. Per gli italiani, la cui attività anti-restrizionista faceva perno dal 1905 sull’Order Sons of Italy in America (OSIA), fondato dal medico siciliano Vincenzo Sellaro, e che contavano anche su Fiorello La Guardia, futuro sindaco di New York (di madre ebrea e padre pugliese), fu una vittoria l’analoga esenzione per i parenti stretti dei connazionali già residenti negli Stati Uniti.

I ricongiungimenti familiari furono in parte agevolati anche nei decenni successivi del Novecento, ma «nel 1918 molti restrizionisti definivano l’Immigration Act del 1917 un grande scherzo, perché era qualitativo e non fissava alcun limite numerico all’immigrazione», evidenzia Marinari nel secondo capitolo (Le porte dell’America sono peggio che chiuse quando sono aperte a metà). Nel 1924 il presidente Calvin Coolidge, repubblicano, rimediò firmando un nuovo Immigration Act che bandiva l’immigrazione dall’Asia intera (tranne le Filippine, che erano una colonia statunitense) e introduceva un sistema di quote nazionali, autorizzando flussi annuali quantificati nel due per cento dei residenti della stessa nazionalità rilevati dal censimento del 1890. Poco poterono le lettere di dissuasione spedite al Congresso dai leader dell’OSIA, appoggiati dal governo fascista. E l’avvocato Max James Kohler dell’AJC scrisse sul New York Times che basarsi sul censimento del 1890 serviva a «discriminare gli immigrati dell’Europa orientale e meridionale, mantenendo il profilo razziale e religioso degli Stati Uniti degli anni Ottanta dell’Ottocento».

Franklin Delano Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy e Johnson non furono presidenti sostenitori di un’apertura completa delle frontiere, ma capivano che una politica palesemente razzista danneggiava gli interessi statunitensi in patria e all’estero. Kennedy e Johnson, in particolare, «erano consapevoli che limitare gli ingressi degli europei e degli asiatici era in contraddizione con l’immagine di superiorità democratica degli Stati Uniti ai tempi della guerra fredda». Nel 1965, il democratico Lyndon Johnson firmò pertanto un Immigration Act che sostituiva il sistema delle quote nazionali con un altro che privilegiava i ricongiungimenti familiari, ma in un anno in cui ancora l’85 per cento della popolazione statunitense era bianca. La rotta fu prontamente invertita dalle amministrazioni di Ronald Reagan, Bush senior e Bill Clinton, che approvarono legislazioni a favore degli immigrati con competenze professionali, quando i principali beneficiari dei ricongiungimenti familiari stavano diventando gli immigrati dall’Asia, dall’America Latina, dai Caraibi e dall’Africa.

Dal 2017, Donald Trump, «un presidente isolazionista che ignora le regole politiche tradizionali», nota Marinari nella Conclusione, ha riattivato una retorica aggressiva contro gli immigrati che risale appunto ai primi decenni del Novecento, firmando già solo nella prima settimana di presidenza tre ordini esecutivi in materia di immigrazione, privi di dibattito e approvazione congressuale, «un’alterazione senza precedenti che, unita a ulteriori ordini esecutivi, ha creato un clima di instabilità, paura e incertezza per i rifugiati e gli immigrati, senza distinzione di status, durata della permanenza negli Stati Uniti e posizione nel processo di ammissione».