Omaggio a Roberto Mussapi /2

Un erede di Yeats

“I nomi e le voci” afferma con chiarezza l’organica continuità di Mussapi con il poeta irlandese. Nella forma, nei contenuti e nella capacità di estrarre il magico dal dramma della vita, ristabilendo l’armonia e l’equilibrio che sono il segreto della creatività

Sotto molti aspetti Mussapi è erede di Yeats, al quale lo legano vere affinità elettive. In questo libro di monologhi in versi, un palese riferimento alla poesia di W. B. Yeats balza immediatamente agli occhi nel titolo della sezione centrale, Verso Bisanzio, che posto così, nel cuore dell’opera, sembra preservarne il significato più intimo. Non si tratta ormai di un semplice riconoscimento della singolare importanza che il poeta irlandese ha avuto nella formazione poetica di Mussapi: a questo punto della sua carriera sarebbe un’ennesima, del tutto inutile, sottolineatura. Si tratta invece di un tratto divenuto spontaneo, testimone non più di un debito giovanile, quanto di una vera e propria, organica, continuità, che si rende chiara, in questo contesto, in due precise scelte di natura formale e di contenuti.

Quanto alla prima, ci troviamo di fronte al naturale scivolamento della poesia nella forma del monologo teatrale: un gesto che trova proprio nel precedente di Yeats la sua più logica spiegazione, perché in entrambi i poeti la poesia è soprattutto un’operazione medianica, che richiama e interroga delle presenze, per lasciargli campo libero a una completa dichiarazione/narrazione di se stesse. Questo spazio di libertà si trasforma facilmente in una scena istituita per il loro protagonismo – perché veramente si facciano avanti con nome e cognome (anche, e soprattutto, se si tratta di figure anonime, dalla vita trascurata e dimessa). Data la loro provenienza esoterica da un livello di realtà che è, per così dire, il “doppio” della nostra, queste figure testimoniano di un’enorme ricchezza di significati, che va a raccogliersi in una continua sovrapposizione di simboli e miti, per cui – in questo I nomi e le voci – accanto all’operatrice che pulisce i cessi in una stazione dell’autostrada, non ci stupiamo di trovare, tanto per fare un nome, l’Arianna del mito: il piano mortale si interseca di continuo con quello di dèi ed eroi, secondo quel procedimento rituale del Noh giapponese, cui appunto si ispirava il tardo teatro di Yeats (dopo la scoperta avvenuta per merito di Pound).

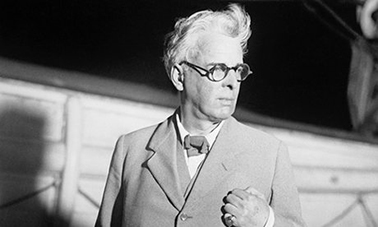

Simboli e miti ci introducono direttamente al senso che è alla base di questo teatro medianico – in primo luogo dal punto di vista del suo obiettivo polemico. Bisanzio significava per Yeats (nella foto) quel momento magico in cui i tanti fattori contrapposti nel drammatico conflitto della vita trovano infine la loro sintesi in un’armonia, un equilibrio, che sono il segreto della creatività. Il fatto è che davanti a sé vedeva profilarsi invece il rischio di una dissociazione dei fattori vitali, verso un’epoca non di armonia, ma di confusione e caos, cioè di nichilismo – per usare un termine magari abusato, ma insostituibile. In effetti, si tratta di un fenomeno camaleontico, che può configurarsi diversamente, a seconda dell’epoca che prende di mira. Nel testo di Otello. Tutto scorre, Mussapi ce lo mostra nel significato attuale che ha per noi, nei nostri anni, proprio attraverso la ritualizzazione delle forme teatrali, facendo incontrare tra loro Shakespeare e tragedia greca. Radicalizzando, per dir così, l’intuizione che era già stata di Verdi e Boito, Mussapi mostra che il personaggio di Otello, lungi dall’essere un generoso, ignaro nel suo naturale vitalismo delle perfidie di cui è capace la società evoluta, è in realtà un criminale tanto quanto lo è Iago, così che i due formano una coppia perfettamente assortita di gangsters, anche nel rappresentare ciascuno un diverso volto del nichilismo. Iago ne è il côtéper così dire gnostico: la sua perfidia mossa da un disprezzo senza fine del mondo, nonché dalla smodata presunzione di chi vorrebbe insegnare a Dio come farlo il mondo. Otello, dal canto suo, incarna il penoso, e pericolosissimo, tentativo di colmare il vuoto esistenziale con l’azione per l’azione – cioè senza scrupoli morali. Azione che è poi tutta di testa, di fantasia allucinatoria, visto che le sue imprese sono in realtà un nulla di fatto, millanterie fatte di aria (quasi un rovescio perverso di Falstaff). La cinematografia gangsteristica è piena di personaggi del suo tipo, a dimostrazione che la violenza allucinata è mossa da un horror vacui, sintomo caratteristico del nichilismo compiuto. A rallentare almeno di poco la sfrenatezza dei due, giunge dalla tragedia greca il Coro, che riflette sulla putrefazione di Venezia e sul destino segnato della vittima Desdemona: questo intersecarsi esoterico di piani corrisponde in realtà al manifestarsi di presenze diverse a un unico medium, il che mantiene a questo Otello. Tutto scorreun carattere di monologo.

Presenze chiamate direttamente in causa, come “folla d’anime” desiderose di comunicarsi ai vivi, nei successivi Ariel songs, dove l’aereo personaggio shakespeariano definisce i propri uffici al servizio di Prospero in funzione di una liberazione dal nichilismo, che avvince lo stuolo di umani approdati alla sua isola. Per lui, ora, esattamente nella sua natura di spirito, il nichilismo viene a configurarsi (integrando i precedenti caratteri) come un colpevole oblio del contatto continuo che ci lega a quelle “Naturas invisibiles”, che – a detta del platonico Thomas Burnet, nel testo posto da Coleridge in epigrafe al suo Vecchio Marinaio – sono assai più numerose delle “visibiles”. Da qui consegue che la denuncia di Ariel trascorra facilmente in una proposta di uscita da questa “bieca consuetudine al disinganno”, posatasi su tutto come un “sudario incrostato dal tempo”: si tratta di recuperare “lo stupore, che è il puro guardare”, “il soffio magico / che restituisce lo stupore al pianeta”, ritrovarsi come naufraghi restituiti dal mare a “percepire il soffio del mondo, / toccare la sabbia, immergersi nell’acqua, / guardare il cielo dove nascono canti”: una vera e propria rinascita alla meraviglia infantile come quella che accompagna i bambini dell’antica quinta elementare fra cui il poeta ha vissuto l’intensità e persino la furia di quello che Vico chiamava l’“eroismo bambino” (Monologo sul maestro Gabriele Minardi).

A togliere ogni sospetto di romanticismo da questa proposta di Ariel, ci soccorre il fatto che prima di lui l’avevano già avanzata Platone (“È proprio del filosofo di essere pieno di meraviglia, né altro principio ha il filosofare che questo”) e Aristotele (“gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia”); quest’ultimo, in particolare, conferisce la nobiltà di tale principio anche al mito: “anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia” – spiegazione, che più autorevole non si potrebbe trovare, al passaggio dal messaggio di Ariel allo scavo nel mito, offerto dalla prima sezione del libro. Qui siamo ricondotti al significato del mito, non tanto come storia, quanto come scaturigine della storia da uno sfondo primordiale dominato da una natura assoluta, paurosamente prolungata nei paesaggi dell’oltretomba. L’orizzonte, in una parola, è quello terrorizzante dell’eterno ritorno, cui si addice mirabilmente la cieca intemporalità di dèi e mostri. Su questo sfondo, Mussapi staglia la maternalità delle sue eroine (Enea, in fondo, è qui presente come necessario riflesso di Didone): la donna infatti è soprattutto capace di quell’affermazione dell’umano che è l’amore, e l’amore si dipana nel tempo, come un filo fragile e tenace insieme, una sapienza di tessitrici come quella di Arianna e Penelope, che generando nell’amore i loro uomini gli conferiscono il senso della temporalità, cioè di un evento unico e irripetibile, capace in certo modo di sconfiggere l’eterno ritorno sul suo stesso terreno, perché può essere raccontato – diventare fiaba, storia.

La fondazione dell’umano è cosa tutta femminile, pare dirci questo libro di Mussapi, cui si addice in tutta naturalezza la sfumatura neoplatonica di Yeats, visto che le figure di donne che si avvicendano nella sezione centrale – Verso Bisanzio – appaiono tutte come sorgenti luminose di un’emanazione che è l’umanesimo stesso, cioè la civiltà considerata nei suoi valori realmente vitali e nella sua capacità di ritrovare il filo del senso persino in quel labirinto che rimaneva la natura mitica. Come spiega al califfo Harun Al Rashid il “poeta” (controfigura del sapiente Kusta Ben Luka nel poemetto di Yeats The Gift of Harun Al-Rashid), l’atemporalità della natura rende la sua stessa bellezza sospetta (“insopportabile il silenzio / e sospetto il mio stesso respiro che s’inoltra nel sonno”), mentre è solo dalle corrispondenze nella donna amata che cielo, oasi, mare ricevono “i loro istanti di verità e di vita”. Questo significa che è dai luoghi dove più è stratificato il passaggio umano che è possibile evocare storie nascoste e lontane, racchiuse nel miracolo dell’evento irripetibile, ma narrabile all’infinito. Sotto questo aspetto, tutto il monologo della Grotta azzurra è basato su un rovesciamento paradossale: non è la meraviglia naturale di Capri a innescare la poesia. La vera grotta azzurra, il vero scrigno di poesia, sono le toilettes sotterranee di una stazione di servizio, lungo l’autostrada dei fiori. La penombra azzurrata delle piastrelle, lo scorrere dell’acqua da lavandini e orinatoi, nel sentore misto di disinfettanti e deiezioni umane, rompono la fissità dei ruoli sociali, della vita di superficie, aprendo un varco all’oceano sotterraneo dell’inconscio collettivo: più di una introvabile purezza naturale, è questa contaminata ombra azzurra a innescare l’evocazione di un flusso di coscienza femminile, che sotto la cortina protettiva dell’anonimato ritrova il filo della propria leggenda (per dirla col Montale di Dora Markus). Il colore azzurro di un luogo quasi degradato funziona da innesco medianico per ricostruire tutta una vicenda, non meno di quanto succede col colore bianco, nelle Notti bianche di Dostoevskij.

E per quanto la coerenza del monologo non consenta nessun’altra presenza al di fuori della coscienza della giovane protagonista, un’allusione metateatrale si introduce rapidamente là dove lei ricorda da studentessa – durante la gita di fine corso – di aver sognato, dopo una passeggiata nella Roma notturna, di prendere il posto della Ekberg nella fontana di Trevi, sotto lo sguardo trasognato di Marcello Mastroianni. Il contrassegno della medianicità è tutto qui, già a partire dal fatto che l’intera filmografia di Fellini non è che un’unica, interminabile seduta spiritica; ma soprattutto in questo contesto è lo sguardo fisso e malinconico di Mastroianni che la fa vivere nel sogno: le dà medianicamente vita – quello che esattamente succede nel rapporto di lei con il poeta che l’ha evocata, e che evidentemente si sovrappone al grande attore nella scena iconica. Del resto, la presenza di Mastroianni consente un ulteriore – arcano, viene da dire – collegamento alle Notti bianchedi Dostoevskij, al di là del dominio iniziale di un colore: Luchino Visconti nel 1957 ne trasse un capolavoro, in cui il personaggio maschile, che in certo senso materializza davanti a sé la giovane donna e la sua storia strana come una fiaba, è di nuovo Marcello Mastroianni, con quella irripetibile, trasognata malinconia che Fellini saprà sfruttare fino in fondo.

Nella foto vicino al titolo, Roberto Mussapi © Michael Bergstein