Al Museo di Capodimonte

L’inferno di Gemito

Napoli rende un magnifico omaggio al "suo" Vincenzo Gemito, lo scultore che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento rimise in collegamento la città con Parigi raccontandone la realtà dolente. Lontana dalle cartoline stile Gran Tour

La melodia è rapsodica, quel tema che sembra ripetersi all’infinito, nel gioco di contrasti tra piano e forte, ti lascia dentro una sensazione di solitudine, smarrimento, indefinita malinconia. Carmine Romano, co-curatore della mostra Gemito. Dalla scultura al disegno, ha fatto della Gnossienne n. 1 di Erik Satie, la colonna sonora del video-racconto di quindici minuti che, lo scorso 19 marzo – il vernissage previsto a Capodimonte annullato per la pandemia – ci ha condotto, in anteprima, nel misterioso tormentato mondo d’ ‘O scultore pazzo, al centro della doppia esposizione, progettata da Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con Cristophe Leribault, direttore del Petit Palais, sull’asse Napoli-Parigi.

La mission scentifica è di sollecitare nuove riflessioni tese a valorizzare il “Vicienzo obliquo e poeta” come lo definisce Wanda Marasco autrice del bellissimo libro Il genio dell’abbandono (Neri Pozza Editore). Quel brano struggente ritorna immediato alla mente, appena si varca l’ingresso della sala 21 al primo piano della Reggia, una finestra sull’infanzia tragica dei senza infanzia da cui parte il percorso estetico, sociale e psicologico della mostra finalmente aperta (è visitabile fino al 15 novembre, tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 8.30 alle 19.30, su prenotazione) e impaginata dai curatori – oltre Carmine Romano, Jean-Lup Champion e Maria Tamajo Contarini – a mo’ di romanzo di passione e morte, di miseria, onori e sconfitte; protagonista l’artista maledetto che, come si legge nell’inedito diario medico di Michele Sciuti, «era sceso nell’inferno ed aveva afferrato i diavoli per le corna e li aveva vinti».

«La miseria, la gloria e la follia, tutti gli ingredienti che la nostra modernità è solita associare all’arte, sono in effetti riuniti in Gemito – scrive Bellenger nella prefazione al raffinato catalogo edito da Electa – che è entrato così nell’universo dei Camille Claudel, dei Van Gogh, degli Antonin Artaud, dei folli devastati o, al contrario, elevati dalla loro follia». Una lettura interessante che opera il giusto riscatto di una figura relegata ancora oggi – malgrado i vari tributi napoletani come la monografica a Palazzo Reale del 1953 e quella di villa Pignatelli del 2013, seguita l’anno successivo, dalla mostra alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi a Roma – a scultore provinciale e pittoresco; scotto pagato per l’inflazione di copie delle sue opere dopo la morte che continuarono ad essere prodotte su commissione della figlia Giuseppina che ne deteneva i calchi e i diritti per poterli utilizzare. Autore universale, invece, è il Vincenzo Gemito che ci restituisce la mostra del Petit Palais Le sculpteur de l’âme napolitaine, chiusasi a gennaio con ben 70mila visitatori in tre mesi, ed ora ampliata e riallestita da Cor arquitectos con Flavia Chiavaroli nella metaforica ricostruzione dell’atelier dello scultore al Vomero.

Nove le sezioni che scandiscono le tre sale del museo partenopeo. Le opere sono esposte cronologicamente e associate a quelle di artisti contemporanei a Gemito; all’interno, due ampi capitoli sono dedicati ai grandi amori della sua vita: la francese Mathilde Duffaud e la partenopea Anna Cutolo, entrambe prematuramente morte. Preludio è il languido Pescatore scolpito da Antonin Moine, ispirato all’Endimione dormente del suo maestro Girodet e recentemente donato a Capodimonte. Siamo in pieno immaginario dei viaggiatori del Grand Tour, quello che di lì a poco romperà Gemito con la sua osservazione cruda del quotidiano, un realismo che si innesta nella scia tracciata da Caravaggio e de Ribera fino ad arrivare a Malaparte, Viviani, Moscato. Fino a toccare il nostro presente: il volto scarnificato di Ael, la piccola rom che campeggia gigantesca sulla facciata cieca di un palazzo di Ponticelli, opera dello street artist Jorit Agoch, appare nel dittico fotografico dei fratelli Luciano e Marco Pedicini, “Paesaggi espositivi”, in dialogo con la zingarella di Gemito.

L’arte di sopravvivere e il dolore negli occhi. Eccoli gli scugnizzi raffigurati dal Gemito figlio (“genito”) della Madonna cresciuto per strada e dal destino precario come i suoi futuri modelli. Gemito, per errore di trascrizione all’anagrafe, colui che geme. «Gemito mi chiamo: Gemito significa dolore», ricorda Savinio nella biografia dello scultore in cui cita D’Annunzio: «Vincenzo Gemito… che nel nome stesso portava la vittoria e il dolore». Orfano (deposto alla Ruota dei trovatelli il 17 luglio a un solo giorno di vita ma subito adottato da Giuseppina Baratta e Giuseppe Bes) e povero: una condizione che segnerà la sua esistenza e tutta la produzione artistica.

Vincienziello si arrangia come può, ma il suo desiderio – si incanta davanti alle figurine presepiali di San Gregorio Armeno così come davanti alle antichità del museo archeologico – è «apprendere l’arte di far le statue» e a 9 anni riesce a farsi prendere a bottega dallo scultore Emanuele Caggiano.

Bighellonando per vicoli incontra Antonio Mancini, diventano inseparabili, li accomuna la passione per l’arte. Diventeranno apprendisti di Stanislao Lista, ma il ribelle Gemito che ama “improntare” la duttile creta fino a farla parere carne, si staccherà dall’accademico perché odia il lavoro sul marmo. Ha adocchiato uno stanzone a Sant’Andrea delle Dame, lo affitterà per pochi soldi subito seguito dal fedele Totonno. Il vecchio convento diventa una comune di artisti, tra loro Ettore Ximenes (in mostra c’è il suo gruppo in gesso La rissa, 1878, accanto ai Parassiti di Achille D’Orsi del 1877) affine per sensibilità a Gemito. «Bei giorni in piena bolletta – confida lo scultore siciliano nelle sue memorie – il massimo godimento è un piatto di maccheroni conditi solo col pomodoro».

Vicino c’è la facoltà di Medicina, quando gli studenti vanno via raccattano le cicche, «le sfogliavamo, le asciugavamo al sole, poi, come due papi, le cacciavamo nelle pipette da un soldo e fumavamo olimpicamente – annota ancora –. Quel sotterraneo era divenuto il ricovero degli scugnizzi, perché lui e io non copiavamo altro che guagliuni».

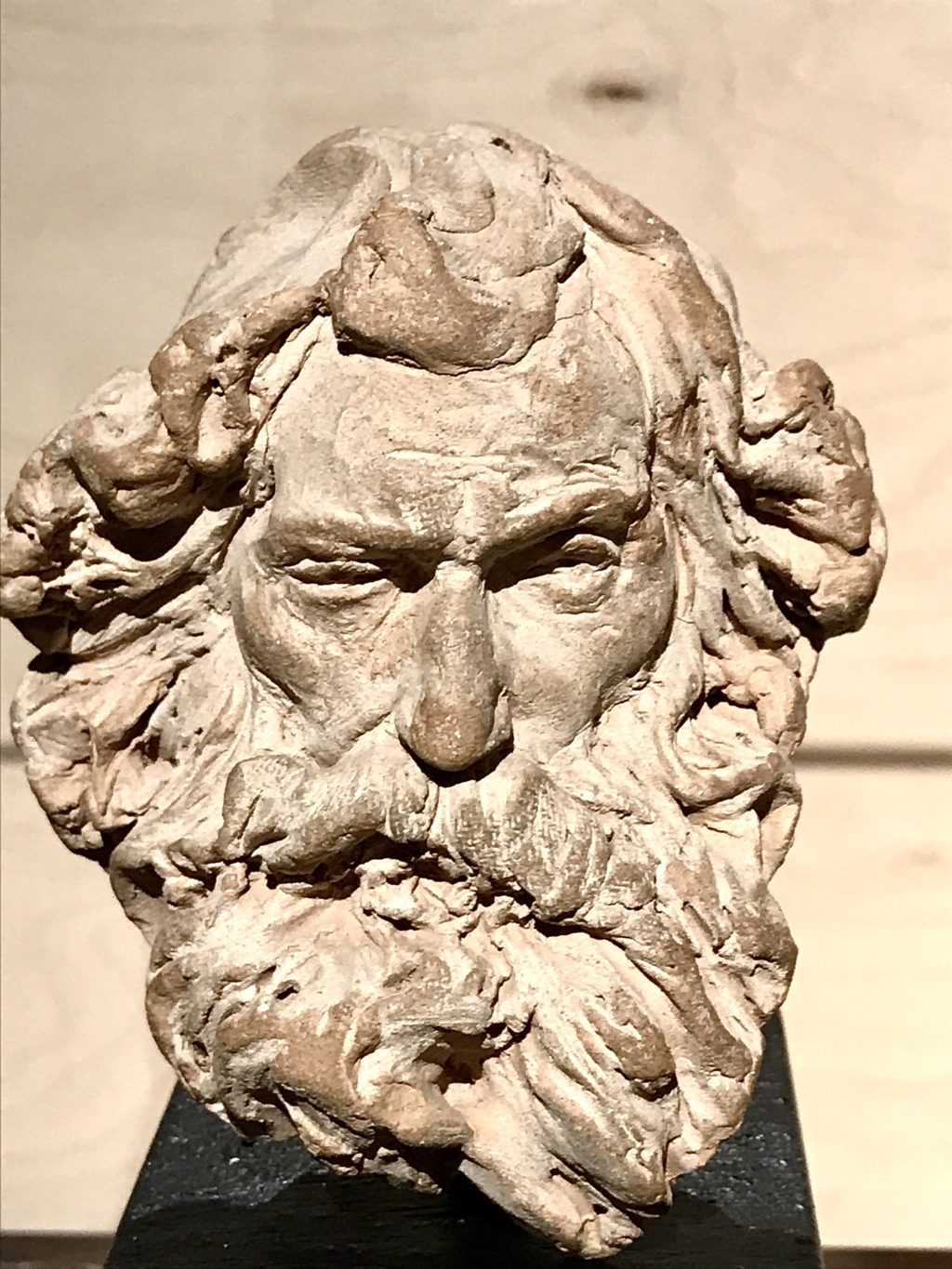

Li ritroviamo nella teoria di “capuzzelle” di Gemito, volti catturati dal vivo a suo riflesso, maschere della miseria dai sorrisi deformati e gli occhi pensosi con l’unica eccezione del ritratto del figlio del prefetto Marvasi: sono teste di bambini in terracotta – alcuni dai nomi emblematici come Malatiello, Fiociniere, Idiota – solo una di bambinetta, mentre un’altra è il bronzo del giovane Pastore degli Abruzzi donata al pittore De Nittis.

E scugnizzo è anche il Bruto del 1871, il capo chino, imbronciato. Ad attirare lo sguardo in sala però è Il Giocatore, il ragazzino seduto a terra che scruta nelle carte il suo destino, eseguito, nel 1869, a sedici anni appena e presentato alla Promotrice, la mostra annuale delle Belle Arti di Napoli, grazie al nuovo maestro Domenico Morelli, che all’Accademia che ormai frequenta, lo ha preso in simpatia. Ed ecco i disegni, molti della collezione di Achille Minozzi. Straordinari. A matita, inchiostro, pastello, acquarellati, i tratti buttati d’istinto su fogli spesso di riuso, ingialliti e sfumati dal tempo; il gesto veloce e immediato coglie la fisionomia, cattura l’anima del soggetto, che sia la madre adottiva e il suo secondo marito, Masto Ciccio, o, invece, i giovanetti, distesi sulla spiaggia, il sole sulla pelle, della serie di schizzi di nudi abbozzati per future sculture, i pescatorielli, gli acquaioli, gli acrobati, gli ultimi, i senza identità a cui l’artista “enneenne” donerà l’immortalità.

Proseguiamo il viaggio “dentro” Gemito con la sequenza dei ritratti, tra cui i busti del pittore Petrocelli, di Morelli, dell’abruzzese Michetti (forgiato come un vaso e senza calotta cranica) e di Mariano Fortuny, in vacanza a Portici nel 1873. Tra tutti spicca quello di Giuseppe Verdi. Sarà Morelli a mettere in contatto l’allievo squattrinato con il compositore; non ci sarà subito intesa, poi Morelli coglie il compositore assorto, chino sul fortepiano, carpirà quel momento intenso di ispirazione. L’amore intanto ha bussato alla porta. Nel 1872 Gemito incontra la modella Mathilde Duffaud, di nove anni più grande, colta e raffinata; la strappa all’antiquario Duhamel e va a vivere con lei nel nuovo studio al Mojariello e successivamente, per i problemi di salute di lei, vicino al Museo nazionale.

È un periodo creativamente fecondo, lei è la sua musa, il busto in terracotta del 1872 con cui la immortala è un capolavoro, palpitante di vita, emozionante. Alle pareti la carrellata di “quadretti” è il diario di un’intima felicità domestica, autoritratti di lui, lo sguardo già febbrile, e di lei, dolce e rassicurante. Gemito è ambizioso, Parigi è la nuova capitale delle arti, nel ’77 raggiunge Mancini che già vi si è trasferito, ma non è interessato agli impressionisti, preferisce stringere amicizia con il mondanissimo Giovanni Boldini (in mostra c’è un disegno in cui il ferrarese dipinge un rarissimo Gemito pittore) ed il potente Ernest Meissonier. Il francese ha 66 anni, si affeziona al giovane napoletano (c’è un intenso carteggio a riprova anche di scambi di opere come l’Acquaiolo donato all’anziano pittore nella sua prima versione senza calzoni), gli sarà sempre vicino con consigli e incoraggiamenti paterni, soprattutto quando saprà della morte di Matilde avvenuta nel 1881, l’anno successivo al rientro in patria di Gemito.

È del periodo francese Il Pescatore, accovacciato nudo sulla roccia, tra le dita il pesce appena pescato, denutrito, la schiena inarcata, lontanissimo dai canoni del classicismo. Quando Vincenzo lo presenta al Salon si griderà allo scandalo, e di “bruttezza” sarà accusato quattro anni dopo anche Degas per la sua Petite danseuse esposta ora a Capodimonte, a testimonianza – spiegano i curatori alla ricerca di tracce su eventuali contatti tra i due – dell’influenza che Gemito ebbe sugli artisti francesi. E, rispetto all’impatto sui connazionali, c’è Il Birichino di Medardo Rosso a dichiararlo. Dei ragazzotti di Mancini, invece, compaiono in mostra, il dolente Scugnizzo con salvadanaio e il sornione Prevetariello.

È sconvolto Vincenzo per la morte dell’adorata Matilde, si rifugia a Capri, incrocerà il barone Fersen e il suo segretario-amante Nino Cesarini a villa Lysis luogo di amori e di dolori. Tra le leggende che si tramandano sull’isola, quella che il poeta dandy si sarebbe suicidato ingerendo una dose letale di cocaina in una coppa di champagne cesellata da Gemito.

La solitudine pesa tanto, l’artista torna a Napoli e sposa Anna Cutolo, modella di Morelli (è lei la seducente Dama col ventaglio del 1874), dalle prorompenti forme meridionali con cui avrà Giuseppina, unica figlia, battezzata “Peppinella” come la nonna. Nuovi amori, nuove fortune come il sodalizio con il barone de Mesnil che gli finanzia la costruzione della fonderia a Mergellina; qui impiega il patrigno, il pittore Tommaso Celentano e il fonditore Pietro Renna. Gemito si accosterà nuovamente all’antico, ritrovando l’innamoramento per i bronzi del Nazionale, complice il Narciso rinvenuto nel ’62 a Pompei; un confronto col passato – notevole il Filosofo coi tratti di Masto Ciccio – che si accentuerà all’inizio del Novecento con l’ossessione-identificazione per Alessandro Magno, alle cui origini c’è sicuramente la statuetta di bronzo dell’Alessandro a cavallo vista all’Archeologico.

Il destino continua ad essere crudele, si accentuano gli squilibri nervosi, i momenti di ira e di depressione. Il colpo di grazia lo darà l’incarico ricevuto da re Umberto I per la statua di Carlo V destinata ad adornare Palazzo Reale; Vincenzo sembra infastidito, avverte Champion, «da quella grande figura sconosciuta che non vede, non sente, che lo occupa e lo preoccupa». Non gli piace il prodotto della fusione, ci sono errori madornali come il dito dell’imperatore, e reagisce con violenza contro il “raccomandato” che l’ha realizzata; sarà rinchiuso per due settimane – la diagnosi è schizofrenia – nella clinica psichiatrica Fleurent. Fuggirà rocambolescamente e si rinchiuderà volontariamente nella casa di via Tasso dove una targa, apposta nel 1954, recita: «Nell’esilio di questa dimora, visse per vent’anni Vincenzo Gemito che una divina follia tenne vicino alla Bellezza non alle miserie della vita».

Nell’abitazione-studio-cella continuerà a lavorare, privilegiando la grafica, a volte di grande formato, come gli originali Ritratti Bertolini del 1913 e 1914, conservati al Philadelphia Museum e mai esposti in Italia. Nel frattempo anche Anna morirà (è il 1906), tra le sofferenze di una malattia documentata dagli impietosi, strazianti disegni del marito. Inconsolabile, Vincenzo ripiomba nello sconforto. Mentre il percorso espositivo si avvia alla fine, non si può fare a meno di commuoversi di fronte al vasetto di bronzo, frammento di un acquaiolo, con la scritta Nannina graffita in inchiostro rosso e, sul retro, una strofa di Fenesta Vascia, la loro canzone: «Son lacreme d’amore e non è acqua».

Sul finire del primo decennio del ‘900, Gemito riemerge dall’oscurità in una sorta di “ritorno all’ordine”, partecipa ad esposizioni nazionali e internazionali come quelle di Venezia e Parigi, accetta incarichi da Casa Savoia, si entusiasma per il fresco gusto europeo dell’Art Noveau – meravigliosi gli oggetti in mostra come lo spettacolare medaglione in argento e vermeil con testa di Medusa a modello della Tazza farnese e conservato al Getty Museum e la superba Coppaflora in bronzo argentato, acquistata in un’asta a Londra e donata al museo di Capodimonte da cinque imprese napoletane attraverso Art Bonus. L’artista ritrova anche la freschezza del “ritratto pittorico” con le fanciulle e ragazzi ripresi «non più come semplici rifrazioni del mondo esterno sulla sua anima esulcerata ma una riflessione più travagliata e affannosa sul rapporto tra loro e colui che li sta ritraendo», rileva Angela Tecce che sottolinea anche l’attenzione di Giorgio de Chirico e Savinio per quegli adolescenti, «abitanti ignari di un’Arcadia moderna».

L’angoscia per il corpo che cede alla vecchiaia si fa pressante. È un dio Efesto, forte e aitante, consumato dalla sua divina follia – è l’immagine che ci dà D’Annunzio in Notturno – con una «gran testa chiomata e barbata di profeta impazzito al vento del deserto mal sostenuta da un corpo esile e curvo». Lo ritrae, così, l’insolita fotografia di Ferdinando Lembo del 1928 (Gemito morirà la notte del primo marzo del ’29 dopo aver lavorato tutto il giorno alla sua fonderia) in cui posa nudo esibendo una corporalità innocente, «un naturalismo estetico più che un edonismo», osserva Champion, ricordando una frase dell’artista al suo psichiatra: «Il Signore mi ha dato un corpo perfetto. Una sola cosa mi dispiace morendo, di non portare il mio corpo a Dio come me l’ha dato».

Il ragazzo prodigio è ormai un re Lear alla deriva, annoterà Argan, «profeta di un’era che egli stesso inaugura morendo».