Periscopio (globale)

Pequod University

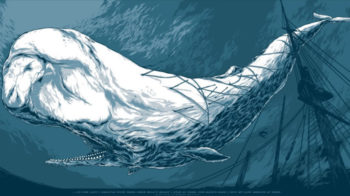

Si conclude il nostro lungo ritratto di Herman Melville in occasione del bicentenario della nascita. Il suo romanzo più celebre, "Moby Dick", trasforma una nave, il Pequod, in un universo chiuso e infinito al tempo stesso

«La vita nelle baleniere è stata la mia Harvard e la mia Yale» (Moby Dick). Su Moby Dick si è scritto di tutto, ma possiamo considerare che alcune interpretazioni siano ormai dei punti fermi, delle boe intorno alle quali navigare per orientarsi. Tanto per cominciare, è indubbio che Melville fonda tra di loro due tradizioni epiche, quella laica, ascrivibile all’impresa eroica, al viaggio e alla conquista, e quella religiosa, la ricerca d’un ordine trascendentale; questa duplicità si ripercuote anche nella doppia valenza dei protagonisti, Achab (funzione esteriore) e Ismaele (funzione interiore). A un dualismo s’ispira del resto tutto il libro: abbiamo da una parte la caccia alla balena, con le sue digressioni scientifiche, storiche, mitologiche, religiose e antropologiche (si va dal tutto verso la balena), e dall’altra l’universalizzazione in chiave morale del tema primario (e qui si va dalla balena verso il tutto).

* * *

Di Moby Dick come opera-mondo, o particolare forma di epica moderna distinta dal romanzo, parla Franco Moretti; il romanzo sarebbe una delle prime grandi mitologie del mondo moderno, che realizza una continuità con le mitologie del mondo antico, con una forma ibrida fra epica, allegoria e tragedia.

* * *

Lewis Mumford, in Melville (1929), così interpreta il libro: “…storia dell’eterno Narciso che è nell’uomo, che scruta ogni fiume e oceano per afferrare il fantasma insondabile della vita.” Moby Dick è un labirinto, e il labirinto è l’universo, in un’epopea poetica: “la figura centrale è la balena, e la balena sta a significare l’universo imperscrutabile riflesso oscuramente nell’inconscio”. Impresa grandiosa, si chiede Mumford, o diabolica monomania? E se è una follia ossessiva, non porterà all’autodistruzione?

Lewis Mumford, in Melville (1929), così interpreta il libro: “…storia dell’eterno Narciso che è nell’uomo, che scruta ogni fiume e oceano per afferrare il fantasma insondabile della vita.” Moby Dick è un labirinto, e il labirinto è l’universo, in un’epopea poetica: “la figura centrale è la balena, e la balena sta a significare l’universo imperscrutabile riflesso oscuramente nell’inconscio”. Impresa grandiosa, si chiede Mumford, o diabolica monomania? E se è una follia ossessiva, non porterà all’autodistruzione?

* * *

Ma non basta: nel 1924, D. H. Lawrence (nel saggio “Moby Dick” di Herman Melville) leggeva nella nave Pequod il simbolo degli Stati Uniti e del melting pot americano. Per lui, lo stile del romanzo puzzava però di giornalistico e suonava falso. Se la prendeva, Lawrence, con la sentenziosità di Melville, con un tono generale che gli pareva da predicatore e che faceva del Nostro l’autore di una prosa mistica inadatta al romanzo moderno. Profondo e grande artista, concludeva, ma troppo vicino alla tradizione etico-mistico-trascendentalista. Non dimentichiamo però che gli americani sono il “popolo della Bibbia”, chiamato a conservare l’originaria cultura biblica dei coloni e dei Padri Pellegrini, e che di questa cultura anche Melville si è abbeverato in gioventù. Lo scarto fra queste premesse e l’acquisizione di una nuova realtà che si produce in Moby Dick avrebbe forse meritato una disamina più accurata.

* * *

Non a caso, Piero Sanavio, nel saggio su Melville ripreso in Baedeker americano – Esercizi di lettura (Campanotto, 2014), scrive: “Leviatano (Leviathan) era stato il nome di uno dei primi imbarchi del giovane Herman ma è anche il titolo del celebre trattato di Hobbes (1680), noto a Melville perlomeno di nome visto che nella sezione Cetology ne riporta la frase d’apertura. (…) Se è legittimo leggere il Pequod come una metafora dell’America, non di meno lo sarà considerare la balena bianca anche come un’idea dello Stato?”

* * *

Va ricordata anche la formazione emersoniana di Melville, nel clima del primo trascendentalismo, che ne fa un cultore intransigente del dubbio e dello scetticismo; è però altresì indubbio che in Moby Dick Melville si allontani da Emerson e si avvicini per converso a Carlyle e ai romantici tedeschi, per i quali la natura è un enigma tormentoso. Il Pequod diventa così simbolo sia del vecchio, sia del nuovo ordine americano, e Melville può essere visto come un simbolo, il simbolo o l’incarnazione del pensiero di minoranza dell’intellettuale americano schiacciato dai nuovi conformismi.

* * *

Nel 1849, poco prima di accingersi all’opera della sua vita, Melville intraprende la lettura completa delle opere di Shakespeare e ne esce fortemente colpito e influenzato. Non ha forse torto Francis Otto Matthiessen quando sostiene che Moby Dick appartiene anche al genere drammatico: vede allora Achab come un eroe elisabettiano, su cui pende l’ombra spaventosa di un destino tragico, tanto da diventare più una funzione narrativa che un personaggio. (A proposito di Shakespeare, come rileva Sanavio certe frasi del Moby Dick sono talmente impregnate di spirito shakespeariano da poter essere ripartite e scomposte in pentametri giambici, il blank verse del Bardo).

Nel 1849, poco prima di accingersi all’opera della sua vita, Melville intraprende la lettura completa delle opere di Shakespeare e ne esce fortemente colpito e influenzato. Non ha forse torto Francis Otto Matthiessen quando sostiene che Moby Dick appartiene anche al genere drammatico: vede allora Achab come un eroe elisabettiano, su cui pende l’ombra spaventosa di un destino tragico, tanto da diventare più una funzione narrativa che un personaggio. (A proposito di Shakespeare, come rileva Sanavio certe frasi del Moby Dick sono talmente impregnate di spirito shakespeariano da poter essere ripartite e scomposte in pentametri giambici, il blank verse del Bardo).

* * *

Ma partiamo dall’inizio, ammesso che in questo opus per molti versi circolare ce ne sia davvero uno. Scrive Alessandro Portelli che nell’incipit di Moby Dick c’è un intento dialogico: è il lettore che deve chiamare il protagonista Ismaele, la città dei Manhattoes è “tua”, cioè del lettore, poi vengono degli imperativi (come “Ma guarda!”) sempre rivolti al lettore. Quella di Melville è dunque una scrittura monologante “che esplora e mette alla prova i suoi stessi limiti attraverso l’evocazione del suo altro, la voce”.

* * *

Ricordiamoci poi che la balena è inafferrabile, un vero fantasma incappucciato (“hooded phantom”) e che forse (forse!) la si può catturare solo dispiegando il massimo delle conoscenze: “[Achab] sapeva le tendenze di tutte le maree e le correnti e perciò, calcolando le derive del cibo dei capodogli e inoltre tenendo a mente le stagioni regolari e accertate per la caccia nelle particolari latitudini, poteva giungere a ragionevoli congetture, quasi certezze, intorno al giorno più opportuno per trovarsi in queste o quelle acque alla ricerca della preda”. Un secolo dopo, la stessa sapienza è richiesta ai toreri; e non è un caso che la ritualità della corrida, dei suoi preparativi e della sua esecuzione in Death in the Afternoon di Hemingway riprenda perfettamente il modello di Moby Dick.

* * *

Il bianco opprimente che contraddistingue il romanzo. Scrive Margaret Cohen: “Questo bianco naturale, al tempo stesso origine e assenza di tutti gli altri colori, (…) è al di là della moralità, e impone infatti di agire secondo un codice che sta al di là del bene e del male. Questa possibile alternativa amorale agli schematismi etici interessò profondamente Melville, che in un capitolo di Moby Dick, La bianchezza della balena, solleva ogni sorta di interrogativi sul relativismo morale e l’arbitrarietà del significato attribuito a questo colore (…) [il quale] rappresenta allo stesso tempo la quintessenza di ogni forma di umana resistenza.”

* * *

Religione, denaro e… opportunismo: “Con tutta la loro puntigliosa osservanza della Bibbia e il loro propugnato pacifismo”, scrive Piero Sanavio nel saggio citato, “i quaccheri proprietari del Pequod nella loro fame di denaro non esistano a svegliare il mostro, facendo correre ad altri, però, i rischi del confronto.”

* * *

Impegnato nella stesura di Moby Dick, il 13 dicembre 1850 Melville scrive a Hawthorne: “E levarsi un libro fuori dal cervello è simile a quella scabrosa e pericolosa faccenda che è il togliere una pittura da un pannello – dovete grattarvi via tutto il cervello per ottenerlo con la dovuta sicurezza – e anche allora, può darsi che la pittura non valga lo sforzo.” Nel capitolo 32 di Moby Dick, dal titolo Cetologia, si legge: “Che Dio mi guardi dal completare qualcosa; tutto questo libro è soltanto l’abbozzo di un abbozzo.” E in un’altra lettera, del giugno 1851, sempre a Hawthorne, Melville si sfoga in questi termini: “A che scopo darsi da fare per qualcosa che, nella sua stessa essenza, ha breve vita come un libro moderno? Anche se scrivessi il Vangelo del secolo, andrei a finire sul lastrico.” Hawthorne, del resto, è anche la sua pietra di paragone. Non a caso, credo, aveva appena scritto, nel saggio sull’amico (Hawthorne and his Mosses, 1850): “Il fallimento è la vera prova di grandezza.”

* * *

L’amicizia, e in particolare il rapporto con Hawthorne, appunto: da un lato, lo scrittore è idealizzato come un sodale perfetto, un fratello, ma presto, dopo un’intensa frequentazione, delude le aspettative, si rivela freddo. Non si capisce bene se non sia anche questa incomprensione, magari unita ad altre ragioni, a far sì che Melville si rimetta a lavorare a un manoscritto già ultimato nel luglio del 1850, cambiando improvvisamente idea e modificandolo almeno fino al luglio del 1851. E non, sia chiaro, che Melville fosse mai stato entusiasta dell’idea di lavorare, soprattutto intorno a testi già finiti: “Parlano della dignità del lavoro. Stupidaggini. Il lavoro è una necessità… La dignità sta nel tempo libero.”

* * *

E non è forse lo scrittore il primo prigioniero del proprio lavoro? Magari le parole seguenti sono dedicate proprio a questa figura, e quindi a se stesso: “How can the prisoner reach outside except by thrusting through the wall? To me, the white whale is that wall, shoved near to me. Sometimes I think there’s nought beyond. But ‘tis enough. He tasks me; he heaps me; I see in him outrageous strength, with an inscrutable malice snewing it.” (“Come può un prigioniero raggiungere l’esterno senza colare attraverso il muro? Per me, la balena bianca è quel muro e mi è stato spinto addosso. A volte penso che al di là non ci sia che il vuoto. Ma mi basta. Mi occupa, mi ossessiona, vi vedo una forza atroce, rafforzata da un’imperscrutabile malizia.”)

* * *

Il più critico verso il proprio lavoro, il più insoddisfatto, resta comunque Melville. “All my books are botches.” (“Tutti i miei libri sono raffazzonature.”) E ancora, in una dichiarazione resa dopo un incontro con Hawthorne: “So far as I am individually concerned, independent of my pocket, it is my earnest desire to write those sort of books which are said to ‘fail’.” (“Per ciò che mi riguarda come persona, trascurando il portafogli, il mio sincero desiderio è di scrivere quel genere di libri che, come si dice, ‘falliscono’.”

* * *

Quando Malcolm Lowry scrive all’editore Jonathan Cape la famosa lettera di protesta contro i tagli apportati a Sotto il vulcano, lettera che è una vera e propria requisitoria contro lo strapotere degli editor e degli editori, l’esempio da cui prende le mosse è proprio Moby Dick, sottolineando come non si possa prescindere anzitutto dalle digressioni di Melville, perché in molti punti, a cominciare dal primo capitolo, di azione ce n’è davvero poca, ma in compenso non mancano i riferimenti simbolici e allegorici che tanta parte avranno nel romanzo.

Quando Malcolm Lowry scrive all’editore Jonathan Cape la famosa lettera di protesta contro i tagli apportati a Sotto il vulcano, lettera che è una vera e propria requisitoria contro lo strapotere degli editor e degli editori, l’esempio da cui prende le mosse è proprio Moby Dick, sottolineando come non si possa prescindere anzitutto dalle digressioni di Melville, perché in molti punti, a cominciare dal primo capitolo, di azione ce n’è davvero poca, ma in compenso non mancano i riferimenti simbolici e allegorici che tanta parte avranno nel romanzo.

* * *

Nel valido e stimolante Un tentativo di balena, pubblicato alcuni anni or sono da Adelphi, Matteo Codignola ricorda il Moby Dick Rehearsed, adattamento di Orson Welles nel quale il capocomico di una compagnia teatrale che sta provando il Re Lear annuncia ai suoi compagni che c’è stato un cambio di programma e che al posto della tragedia shakespeariana bisognerà mettere in scena una versione teatrale del Moby Dick. Gli attori naturalmente mugugnano e non vogliono perdere il lavoro già fatto sull’altro testo, ma alla fine restano succubi del fascino della storia; lo spettacolo, dal 1955 a oggi, è stato ripreso diverse volte, anche se purtroppo sono andate perse le registrazioni della versione originale.

* * *

Scrive ancora Piero Sanavio, e valga come giudizio complessivo: “Come Thoreau, Melville anticipava i suoi contemporanei di molte lunghezze, pure se a propria insaputa si muoveva verso ricerche e sperimentazioni che avevano il loro epicentro in Europa.” E ne rammenta l’amaro finale: “L’irritazione per l’incomprensione dei contemporanei si univa al senso di colpa per non aver conquistato il successo e alla necessità di un guadagno; rintanato nelle sue angosce e i suoi masochismi, lasciò che il proprio nome diventasse quasi del tutto sconosciuto al grande pubblico. Finì per essere poco noto anche alla stampa e nell’articolo commemorativo apparso sul Times di New York alla sua morte il nome di battesimo sarebbe stato dato come Henry.”

* * *

L’ultima parola, tuttavia, la lascio a Claudio Magris, che nel suo contributo all’opera collettiva già citata (Il romanzo, a cura di Franco Moretti, vol. 1) scrive: “Grande mondo epico e isolata scheggia inaccessibile convivono talora nello stesso autore, come in Melville, che ha scritto Moby Dick ma anche Bartleby lo scrivano.” Epico e inaccessibile, aggiungo, come il mare, la montagna, come tutto ciò che è grande e intimamente inesplorabile.

—–

2. Fine. Clicca qui per leggere la prima parte del saggio su Melville.