Cronache infedeli

Poesie dal naufragio

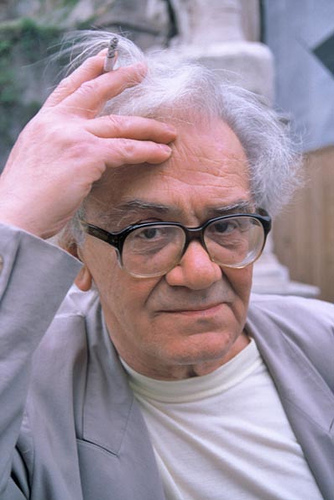

Ricordo di Izet Sarajlic, un poeta che ha identificato se stesso con Sarajevo. Non abbastanza musulmano, non abbastanza cristiano, non abbastanza jugoslavo, non abbastanza bosniaco: uomo del mondo. E del Novecento

Scrivi Izet Sarajlic e leggi: Sarajevo. Ricorda Predrag Matvejevic: «Le ragazze della Promenade Wilson, alla periferia della città, recitavano le sue poesie d’amore, che conoscevano a memoria». Intellettuale e poeta integrale, nel cuore, nella testa e nella carne, Izet (Kiko) ha legato l’intera sua vita alla città sacrificata in una sorta di massacro rituale sull’altare della fine del Novecento. Così in pace come in guerra, Izet, nato a Doboj nella Bosnia settentrionale, era egli stesso Sarajevo: meticcio, mezzosangue, impastato di esodi e migrazioni, amori e rancori. E dunque, nei feroci Balcani della separazione etnica, quest’uomo mite e indifeso, la sua canuta testa di profeta, rappresentava una bestemmia vivente.

Lui di famiglia musulmana, sposato all’amatissima Mikica, cattolica e figlia di cristiani ortodossi. «Tu sei una donna piccola/ tu sei una piccola donna/ e un agosto immortale ti ha portato nelle mie ballate…». Lui jugoslavo, lui comunista non pentito: «Persino i nostri sogni del comunismo/valevano più/di tutte le nostre successive delusioni». Nessuno come Izet è riuscito a descrivere la dolcezza della pace e la miseria della guerra, e nessuno ha avuto il coraggio di rifiutare la fuga, testimoniando la sua fedeltà a Sarajevo per tutto il tempo dell’assedio. Quattro inverni in fila per l’acqua e per il pane, affondato la notte in un buco fetido, rasente ai muri quando i cecchini sparavano sulla città. «Tutto è possibile./Fai la fila per comprare il pane/ e ti ritrovi al reparto di traumatologia/con una gamba amputata./ E sostieni poi/di aver avuto fortuna».

Izet è morto nel 2002, ma era già morto prima, insieme alla moglie, insieme alle due sorelle, insieme agli amici, insieme alla sua amata Sarajevo. Così la sua ultima raccolta poetica non poteva essere che un «giornale di bordo scritto da un naufrago» e non poteva aver altro titolo che Il libro degli addii.

Moriamo

Moriamo terribilmente presto

e terribilmente male

in questa città

alla fine del secolo,

alla fine dell’amore.

I giovani almeno muoiono

perché questo è il loro spaventoso privilegio

in ogni guerra.

Ma la morte dei vecchi

della Sarajevo di guerra è terribile.

Moriamo in ospedali ghiacciati

nei cui corridoi restano

le impronte di sangue dei nostri compagni massacrati,

nelle altrui cucine e stanze senza finestre,

stanchi e umiliati,

molti di noi senza alcun familiare.

I dongiovanni di un tempo

che non volevano scendere senza cravatta

neppure per imbucare una lettera

muoiono con le mani sporche,

le unghie spezzate,

le camicie logore,

i maglioni bruciacchiati

tenendo in mano l’ultimo bicchiere di champagne

bevuto aspettando il nuovo anno 1992.